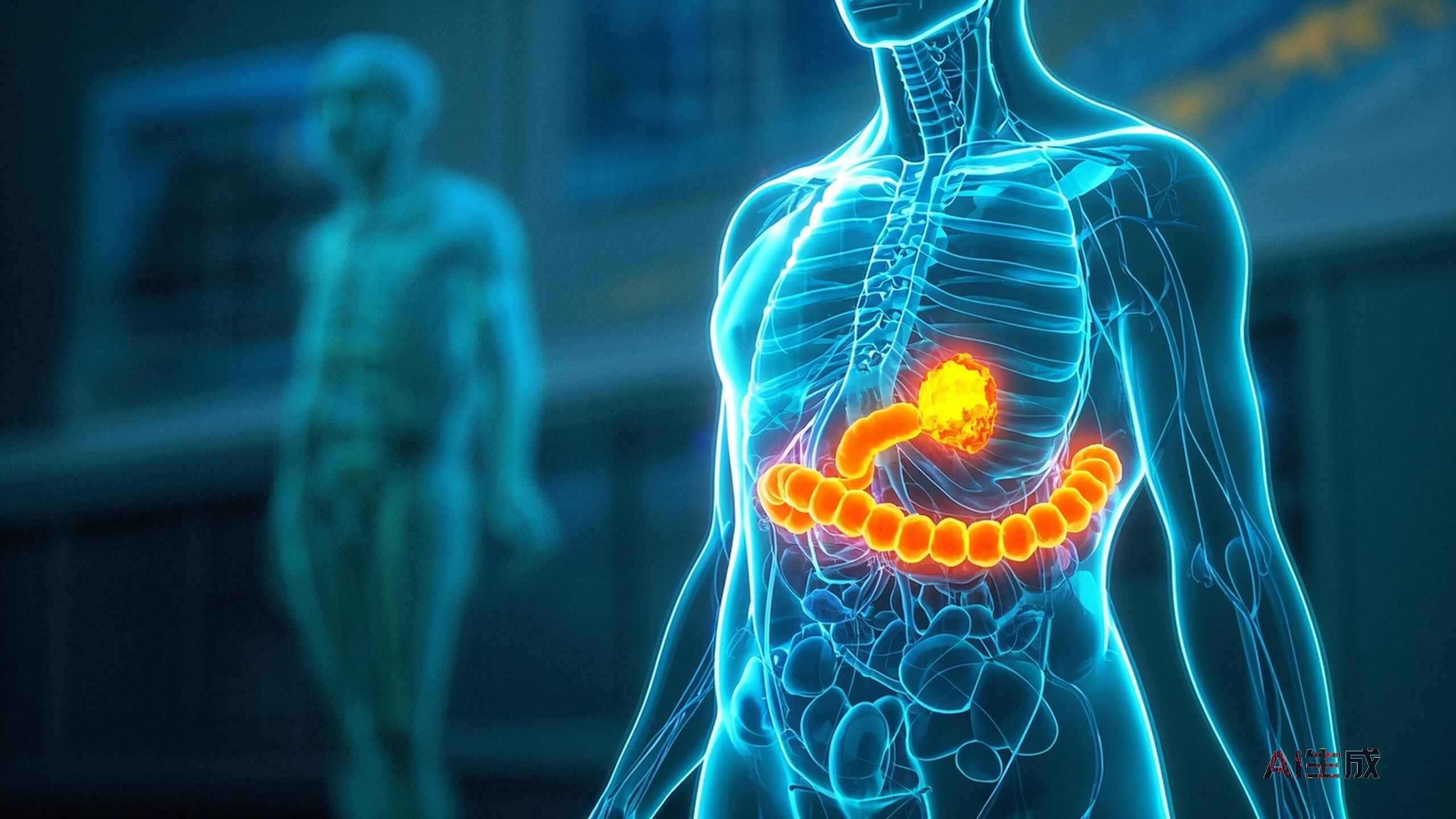

01 默默守护:麻醉在结肠癌手术中的重要意义 🩺

很多人以为麻醉只是“打一针睡一觉”,但实际上,它是结肠癌手术成功的幕后功臣。设想一下,患者平躺在手术台上,身边有一支安静忙碌的团队,其中麻醉医生始终关注每个细节。其实,麻醉不仅让患者“无痛”,更像给身体装上一套安全系统,确保手术过程平稳。

麻醉医生在手术前会详细询问病史,综合评估肝肾功能、心脏状态、以往用药等情况。他们负责选择最合适的麻醉方法,哪怕是同一个手术,不同的人也会有不同的方案。比如对于结肠癌患者,全身麻醉通常是首选,可以让手术区域无感觉,也避免患者因紧张产生应激反应。

总的来说,麻醉不仅让患者舒适,更是保障手术顺利进行的一道防线。别小看每一次的麻醉决定,它背后藏着医生许多专业权衡。

02 手术途中:生命体征的动态管理 🔎

手术台上,患者的生命体征时刻在变化。麻醉医生就像机长一样,持续关注每一项关键参数——心跳、血压、呼吸、血氧饱和度(SpO₂)等。稍有异常,立刻调整用药或干预。

- 心率管理:心跳忽快忽慢都可能有危险。医生通过药物微调,保持稳定。

- 血压控制:在切除肿瘤或处理血管时,血压可能波动。及时处理,能减少并发症。

- 氧气监测:麻醉下,呼吸浅或慢,容易低氧。维持99%左右血氧,说明控制得不错。

实例来说,一位57岁的女性接受腹腔镜右半结肠切除术,采用全身麻醉。手术中,心率和血压都保持正常,出血量约100ml,尿量也在可控范围。这样的生命指标,反映了麻醉团队的精细管理。

别忽视术中监测,每一个细微波动都可能决定患者的结局。

03 不同麻醉方式的影响:术后恢复有何差别? 💡

麻醉方式的选择直接关系到患者术后的状态。一般结肠癌手术以全身麻醉为主,也可配合区域麻醉(如椎管内麻醉)。两者各有利弊,医生要根据患者专项评估来决定。

- 全身麻醉:让患者完全失去知觉,全身放松,适合复杂和时间较长的手术。术后,苏醒期短,但有些人醒来后可能会短暂头晕或喉咙不适。

- 区域麻醉:只让手术区域失去感觉,患者可保持清醒。优点是术后镇痛效果好,部分患者恢复较快,减少全身用药,但并不适合所有人。

麻醉方式不仅影响手术过程,还影响术后疼痛和康复速度。比如综合用药(丙泊酚、瑞芬太尼等)可帮助患者术后平稳苏醒。选择其实是一门个性化“艺术”,需要医生根据病情、体质和术式来定制。

这部分提醒我们,麻醉不只是术中“睡觉”,更关乎术后一天到几天的舒适体验。

04 术后警示信号:疼痛与恢复 🛌

很多结肠癌患者术后感到腹部胀痛或持续不适,有时候伴随恶心或轻微发热。其实,适度疼痛是手术伤口愈合的正常现象。麻醉医生的镇痛管理可以有效缓解这些不适,让患者早日下床,有利于肠功能恢复。

- 疼痛程度:初期可能较明显,随着镇痛药物(比如帕瑞昔布钠)的使用,疼痛慢慢减轻。

- 体力变化:部分患者术后一天内就能试着下床活动,促进肠道蠕动,减少肠梗阻等并发症。

- 小问题:偶尔会有伤口出血渗液,医生会密切关注。

假如疼痛极为剧烈、持续不缓解或者伴有其他异常症状(如高热、恶心加重),就要及时向医生报告。这不是“忍一下”就能过去的,科学镇痛才是康复好帮手。

从中可以看出,术后恢复不仅靠医生,也需要患者积极配合,及时反馈任何异常状况。

05 麻醉科医生的ICU工作:高风险患者如何守护? 🧑⚕️

并不是所有结肠癌手术患者都能立刻回普通病房。一些体质较弱或者手术复杂的患者,需要在重症监护室继续观察。这时,麻醉医生会参与到ICU的护理工作中,继续监测心肺功能、肝肾指标等。

他们要随时进行氧气支持、用药调整,有需要的话还要处理急性并发症,比如突然出现的呼吸困难或血压骤降。与外科团队合作,麻醉医生成为应急“救火队员”。

特别是像病例中那位57岁女性肝功能略低的情况(白蛋白33.9g/L),就更要留心术后恢复和营养支持。每项指标背后都是医生反复斟酌的结果。

ICU管理强调细节和耐心,有些患者转出ICU后还要继续接受专科随访,确保身体机能没有遗漏风险。

06 风险分析:结肠癌相关健康隐患 🤔

说起来,结肠癌的发生并不完全“无缘无故”。医学界发现,年龄增长、遗传倾向、不良生活习惯是常见风险因素。此外,肥胖、糖尿病、高脂饮食也都会让患病概率上升。

- 年龄因素:结肠癌多见于50岁以上人群,随着年龄增长,肠道细胞出现异常的概率会提高。

- 家族遗传:有近亲患结肠癌或息肉者风险明显加大。

- 饮食习惯:长期大量红肉和高脂摄入、纤维摄入不足等,会加重肠道负担。

- 慢性炎症:肠道慢性炎症(如溃疡性结肠炎)也是重要诱因。

数据显示,结肠癌在全球每年新增病例超100万(Arnold et al., 2017)。中国近年来发病率也逐步上升。

这提醒我们,改变不良习惯、关注家族史、及时筛查都非常重要。但风险不是“命中注定”,科学生活可以极大降低概率。

07 预防与饮食推荐:健康肠道养成手册 🥗

预防结肠癌和术后康复,饮食和生活习惯至关重要,但方法要正面、科学。具体可以这样做👇:

- 蔬果丰富:新鲜蔬菜(如菠菜、胡萝卜)和水果富含膳食纤维,帮助肠道“清理”,建议每天至少两种不同蔬菜。

- 全谷类食物:糙米、燕麦含有更多维生素和膳食纤维,有助于肠道健康,每周替换2-3次。

- 优质蛋白:豆制品、鱼肉不仅容易消化,还能促进术后恢复,可以做为一日三餐中的主菜。

- 益生菌饮品:酸奶可以增进肠道微生物平衡,每天适量饮用。

- 水分充足:多喝水对肠道蠕动有好处,避免便秘,建议每天1500-2000ml左右。

除此之外,坚持规律锻炼,减少久坐,每天活动30分钟左右,对全身都有好处。对于有家族史或高危人群,40岁以后可以定期做肠镜筛查,一般2-3年一次较为合适,如出现异常信号,不要拖延就医。

简单来说,均衡饮食加生活规律才是长久之计。不需要刻意“养生”,但随手的好习惯都有益。

08 个性化麻醉护理:关键在充分沟通 🗣️

麻醉计划并非“一个模板套全部”。每位患者都不同,病史、身体状况、合并症、营养情况都要单独考虑。比如有肝功能异常、慢性病或者之前麻醉反应特殊者,需要提前与麻醉医生详细沟通。

麻醉医生会根据你的体质和既往史微调药物类型,就连镇痛方案、术后复苏也会量身定做。假如有合并症,比如糖尿病或心脏问题,麻醉团队会和各专科医生紧密合作,确保用药安全、恢复更快。

实际上,个性化沟通才能让患者安心。医生也鼓励患者提出疑问,把所有担忧提前说出来,这样才能做出最合适的麻醉决策。专业与关怀并行,这才是医疗的温度。

09 行动总结:医学关怀里的温度

结肠癌手术离不开麻醉的精细守护,每一环都和身体状况、生活习惯和个性化沟通息息相关。从术前到术后,从风险分析到预防保健,患者和医生共同努力,能让治疗更安全、恢复更顺利。正视风险,保持好习惯,再复杂的医疗挑战也可以一步步解决。

参考文献

- Arnold, M., Sierra, M. S., Laversanne, M., et al. (2017). Global patterns and trends in colorectal cancer incidence and mortality. Gut, 66(4), 683-691.

- Schwenk, W., Haase, O., Neudecker, J., & Müller, J. M. (2005). Short term benefits for laparoscopic colorectal resection. Colorectal Disease, 7(Supplement 2), 42–53.

- Torbeck, L. (2022). Perioperative patient care in colorectal cancer resection. Current Opinion in Anesthesiology, 35(3), 310–315.

- Gupta, A., & Kaur, S. (2019). Anesthesia considerations in patients with colorectal cancer. Journal of Anesthesia & Clinical Research, 10(9), 1–7.