了解麻醉在手术中的应用及其影响的实用指南

做手术不是件小事,许多人一听到“麻醉”,就难免会紧张。其实,麻醉不只是让你在手术台上“睡过去”,它背后有一套细致安全的管理流程。今天我们聊聊麻醉到底怎么帮忙,手术中会遇到什么问题,以及如何科学应对日常恢复,让你安心面对手术。

01 麻醉在手术中到底发挥了什么作用?🌙

手术中最常听到的词之一就是“麻醉”。简单来讲,麻醉就是让你在手术时感受不到任何疼痛,也不会有紧张、害怕的经历。实际操作上,它包括全身麻醉、局部麻醉,以及针对特殊情况的各种麻醉类型。多数人会问:“麻醉后什么都不记得,会不会对身体有影响?”

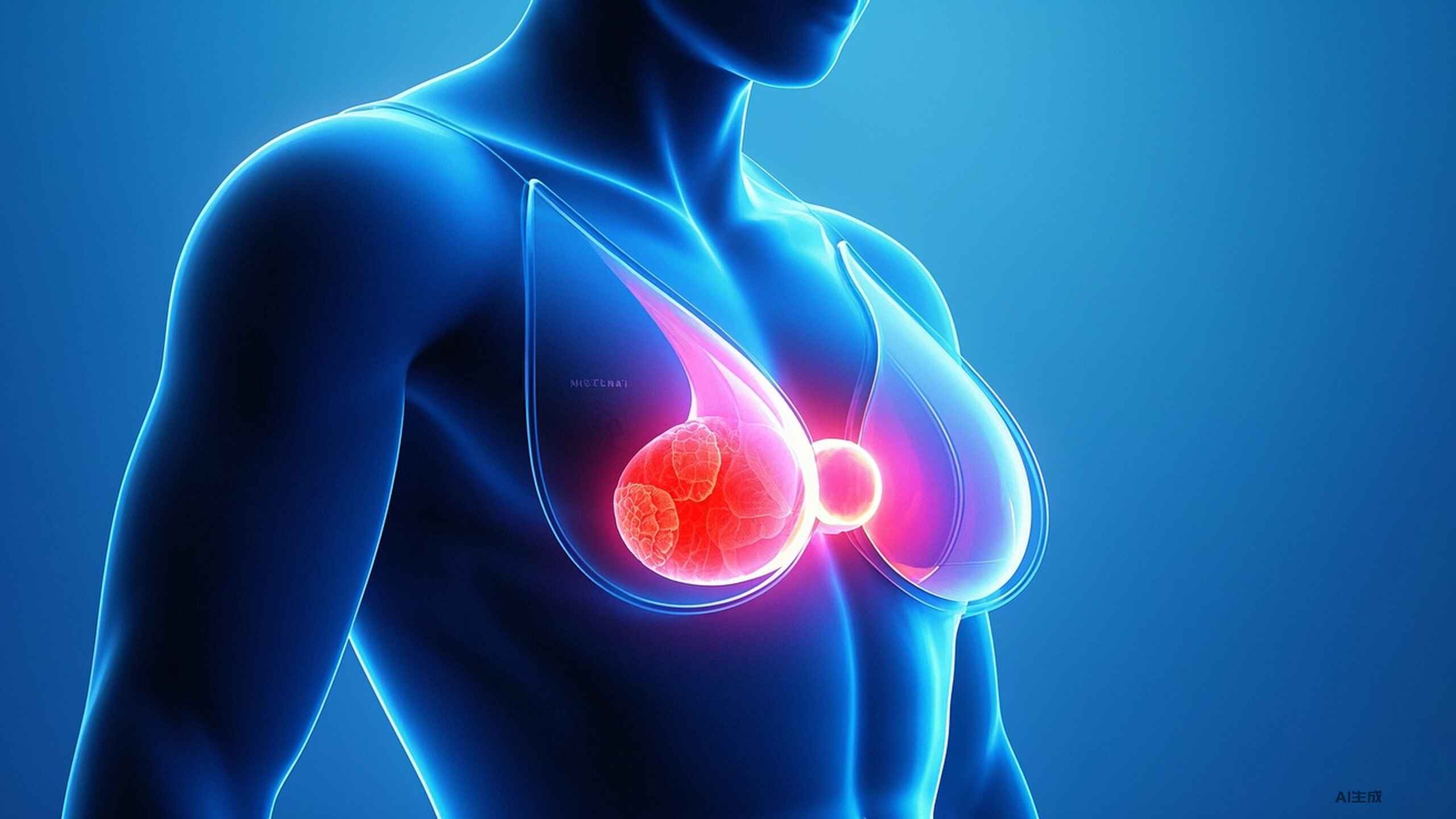

麻醉的主要功能分三大块:阻断疼痛(让你不受刺激)、保持安静(避免乱动)、帮助医生安全操作(减少并发症)。比如在乳头缩小手术这样的整形项目中,全身麻醉可以让你完全进入“睡眠”状态,同时把身体的应激反应调到最低。

别忽视,麻醉也有助于减轻术后的记忆压力,许多人手术后不太记得过程,这其实是一种保护机制。对于情绪容易紧张的人来说,了解麻醉的这些正面作用,也许能早点松口气。

02 围术期生命体征管理到底有多关键?⏱️

手术期间,除了麻醉,医生们还很关注你的生命体征,比如心率、血压、呼吸等。这些数据就像是监控身体的“仪表盘”,每一项波动都要随时调整。麻醉师的工作可不只是打一针就完事,他们整场手术都在观察各种指标。

- 心率:如果心跳突然变快或变慢,说明有可能出现应激、低氧或药物反应,麻醉师会立刻找原因并处理。

- 血压:压力过高容易出血、过低则影响器官供血,特别是在整形手术中,保持稳定的血压是恢复良好的关键。

- 呼吸:麻醉药物有时会抑制呼吸,所以用呼吸机辅助,避免术中缺氧。如果机器报警,医生会调整麻醉深度或呼吸参数。

从病例看,一位30岁女士进行乳头缩小手术时,麻醉师全程监控生命体征,使用丙泊酚、芬太尼等标准麻醉药,保证了手术过程安全流畅。

实际上,管理生命体征的意义在于预防并发症,不让身体在应激状态下“闹小情绪”。这部分往往被低估,但其实是手术成功的前提之一。

03 麻醉过程中可能遇到的问题和风险🛡️

虽然目前麻醉技术发展很快,但过程中的风险并不能完全消除,主要集中在几个环节。说起来,麻醉药物像是“调节阀”,但是身体并不是机械,反应可能很复杂。

1. 药物过敏:极少数人对麻醉药成分过敏,会出现皮疹、哮喘等反应,需要提前筛查。临床数据显示,麻醉药过敏发生率低于0.01%(Kounis, N. G., 2019, The Annals of Thoracic Surgery)。

2. 呼吸抑制:某些药物可能影响呼吸中枢,如果麻醉深度过大,会导致短暂呼吸停顿。这个过程需要呼吸机辅助,麻醉师判断力很重要。

3. 低血压或心律失常:药物导致血管扩张,部分人出现短暂低血压。再比如手术应激,偶尔会引发心律异常,尤其身体本身有慢性疾病史的患者更应重视。

这些风险并不常见,但了解它们有助于术前沟通,不至于被“未知”吓到——大多数问题通过实时监测和专业管理都能化解。

04 重症监护和急救复苏的实际作用 🚨

如果手术中出现突发状况,比如严重过敏、呼吸停顿或心律问题,紧急的重症监护就派上用场了。麻醉师会迅速启动急救流程,包括吸氧、抢救、药物调整,甚至有时用到心肺复苏。这些措施主要是为极端情况下做准备。

急救复苏不仅是技术,更是经验。有些小医院缺乏高水平的麻醉团队,复杂手术最好选择设有重症监护室的大型机构,这样风险可控,术后恢复也更有保障。

被称为“手术场上的守护者”,麻醉师和重症监护团队是整个手术环节安全的最后屏障。很多人以为手术主刀医生才是关键,其实在突发事件时,麻醉师才扮演着安稳“后盾”的角色。

要留心,如果身体素质一般或者有慢性病史,术前如实告知医生,这样能更早获评估是否需要特殊急救预案。

05 麻醉后的疼痛治疗方法有哪些?🔔

麻醉工作的延续不只是停在手术台上。麻醉后,许多人最关注的还是“疼不疼”。实际上,疼痛管理本身就是一个独立分科,手术后常常会用到不同的镇痛方案。

- 药物镇痛:包括口服止疼药、静脉镇痛泵,根据手术类型和个体情况选择。比如整形手术后,瑞芬太尼泵注就是一种常用方法,可随时调整给药量。

- 神经阻滞:对于局部手术,如神经附近麻醉,可以大幅降低疼痛感,恢复更快。

- 物理疗法:冷敷、理疗辅助,适合轻度术后不适,不依赖药物成分。

世界卫生组织的报告显示,采用多模式镇痛能有效缩短术后恢复时间(Apfelbaum, J. L., Chen, C., Mehta, S. S., et al., 2003, Anesthesia & Analgesia)。

别忽视,镇痛方案不是一成不变,像年龄、术式、心理状态都会影响疼痛体验,提前和医生沟通自己的习惯和期望,能够获得更合适的个性化治疗。

06 麻醉后的日常恢复:简单有效的建议🌟

手术到恢复的过程,就像人生旅行某个小章节。多数人在术后24小时内感觉昏沉,注意饮食、休息和简单活动,帮助身体慢慢恢复到正常状态。下面提供几个操作建议,简单易行又有科学依据。

-

饮食建议:

米粥——温和易消化,能补充水分,建议术后逐渐加餐。

水果——如苹果、香蕉,富含维生素C/B6,有助于免疫力和肠道恢复。 - 休息方式: 睡眠充足、避免剧烈活动,偶尔散步有利血液循环,但不要疲劳。

- 补充水分: 术后常见口干,分多次饮水,建议用温水,不要猛灌冷饮。

- 心理调整: 正常有点焦虑或情绪变化,可以尝试深呼吸或简单冥想,帮助身心恢复。

- 关注伤口变化: 若发现持续红肿、渗液或者剧烈疼痛,应及时联系医生。术后2-3周内适度复诊,避免自行处理。

每个人恢复速度不一样,如果之前身体状况良好,通常三五天就能适应术后状态。如果有慢性病或其他基础疾病,恢复时间可能更长。这确实需要耐心,但不用焦虑,做好基础调理最重要。

要留心,如果有特殊问题,比如持续高热、难以缓解的疼痛、或者意识不清,立即就医才是真正靠谱。

引用文献

- Kounis, N. G. (2019). "Drug-Induced Allergic Reactions and Anesthesia." The Annals of Thoracic Surgery, 108(3), 961-970.

- Apfelbaum, J. L., Chen, C., Mehta, S. S., & Gan, T. J. (2003). "Postoperative Pain Experience: Results from a National Survey Suggest Postoperative Pain Continues to Be Undermanaged." Anesthesia & Analgesia, 97(2), 534-540.