关于麻醉,你需要知道的事儿 💡

1、麻醉领域的基本概念是什么?

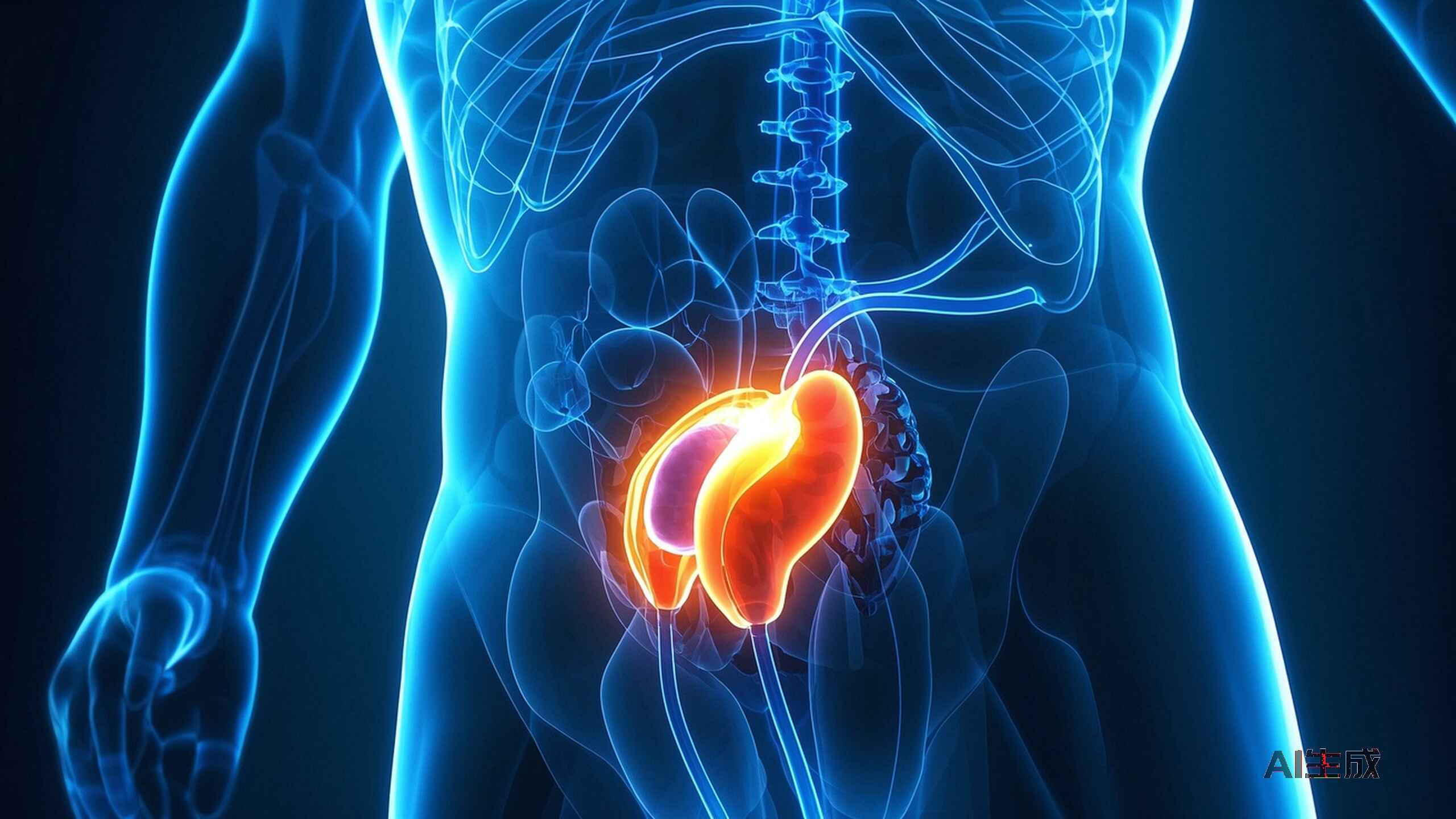

无论是做一次小手术,还是面对大型外科操作,麻醉其实就在我们身边发挥着安静却关键的作用。你可能还记得手术室里那种略带紧张的气氛,其实麻醉医师就是负责让你在手术期间安全、无痛地度过这段时光。简单来讲,麻醉是医学中用来暂时阻断疼痛和意识的方法,这让患者能顺利完成手术,也方便医生操作。

麻醉不仅仅是让人“睡着”那么简单。更多时候,它要兼顾患者的血压、心跳、呼吸等各种身体反应,就像给身体装上了“保护罩”。麻醉师就像舞台背后的指挥官,仔细观察每一个细节,保护患者的安全。

2、麻醉过程中有哪些关键的监测指标?

手术期间,麻醉医生需要像“安全监控员”一样密切关注几个核心指标。最主要的是心率、血压、氧饱和度,还有呼吸频率。这些数值其实就是人体的“真实反应”,每一次波动都可能意味着有变化发生。

- 🔴 心率:像汽车的转速表,太快或太慢都不理想。

- 🔵 血压:用来判断身体是否足够“稳定”。

- 🟢 氧饱和度:表示血液里含有多少氧气,这直接关系到大脑和各个器官的“氧气供应”。

- 🟡 呼吸频率:没人希望呼吸变浅或间断,尤其在麻醉药物影响下更要小心。

来自一位76岁男性的病例,他因前列腺增生接受经尿道前列腺切除术。在全身麻醉下,医护团队持续观察这些指标,确保手术期间状况平稳。这提醒我们,手术不仅仅靠麻醉药,持续的监测才是保证安全的关键。

三、麻醉的方式和适应症是什么?

麻醉其实分为几种常见类型,选错了方式,风险就会上升。最容易理解的是全身麻醉和局部麻醉:前者让你完全无意识,后者只让局部区域暂时“失去感觉”。

-

全身麻醉:

适用于大多数需要你完全“休息”配合的手术,比如心脏、腹部等器官的操作。麻醉后你进入像深度睡眠一样的状态,不会有疼痛或记忆。 -

局部麻醉:

比如拔牙或小切口,有时只需要让局部皮肤、骨头或关节暂时“麻木”,像是让一条小路暂时封闭,主路还畅通。 -

椎管麻醉、神经阻滞:

用于下半身或四肢手术,更“定向”地阻断某片区域的神经信号。

医生会根据手术类型、年龄、合并疾病等综合考虑。老年人、长期高血压患者,通常需要更细致的麻醉方式选择 —— 就像案例中的那位76岁朋友,选择全身麻醉和喉罩,保证安全和舒适才是第一位。

其实每种麻醉方式背后都离不开对病情的判断和对身体机能的关心,这正是麻醉的“定制模式”。

四、麻醉前的准备工作有哪些?

很多人以为去医院做了登记、签好字就能马上进手术室。其实,手术前还有一系列“安全检查”要完成。医生要详细了解你的病史(比如有无高血压、糖尿病)、过敏情况,甚至还要查查你最近是否服用特殊药物。

- 🌱 病史询问: 有些慢性病没表现出来,但会影响麻醉方式,比如高血压患者更容易血压波动。

- 💉 体格检查: 包括心肺状况,呼吸道有无解剖上的难点。

- 🧪 必要化验: 血常规、电解质、肝肾功能,确保身体“运转”没大问题。

比如76岁的那位朋友,术前查出高血压,最高曾到185/100mmHg,但通过药物控制后才被批准进入手术室。如果忽略这些细节,术中就可能出现异常反应。

所以,别把这些准备看作是“走过场”,其实是麻醉医师在帮你提前规避风险。

5、麻醉后的恢复过程怎样进行?

手术结束后,麻醉药物并不会马上“消失”,身体仍处于一种“半睡半醒”的状态。这个时候,恢复室成了关键的“观察区”,医护人员会盯紧患者的意识、呼吸和体征恢复情况。像是让身体“重新启动”,要等所有系统都恢复工作,才能安全离开。

- 🔄 意识恢复: 通常先恢复浅层意识,再慢慢能回应问话。

- 🌬️ 呼吸/心跳: 随时关注氧饱和度和血压,如果药物影响还在,呼吸可能暂时变慢。

- 🚶 自主活动: 等麻醉全消退后,才能安全下床活动。

在前列腺手术的案例中,麻醉师让这位76岁老年患者在恢复室休息了一段时间,期间反复监测各项指标。只有确定他完全恢复,才允许回到普通病房,从中也能看出安全复苏的重要性。

6、如何处理麻醉相关的并发症?

说起来,大多数麻醉过程都很顺利,但并发症偶尔还是会出现。轻微一些的,比如术后恶心、头痛或局部疼痛。严重的情况包括过敏反应、呼吸抑制、甚至心律异常。尤其对于高龄或基础疾病较多的人群,风险会高一些。

麻醉相关并发症产生的原因主要有:

- 药物反应: 个别患者对麻醉药不“买账”,出现异常反应。

- 基础疾病影响: 比如高血压、心脏疾病,术中更容易出现血压不稳或心律变化。

- 手术创伤: 高龄患者本身免疫力较弱,术中大面积干预可能导致恢复慢一些。

这个例子可以作为提醒:76岁男性在严密监测下没有明显失血,说明有准备才能有效降低风险。真正出现异常时,最好的办法是把感受(比如持续恶心、呼吸困难等)第一时间告诉医护人员。自我隐忍只会延误处理。

7、麻醉安全与健康管理的实用建议

很多人担心麻醉风险,实际上科学的管理和充分的准备可以让过程更安全。针对麻醉的健康维护,有几个实用建议:

-

🥦 绿叶蔬菜: 有助于补充维生素K,改善术后凝血功能,

建议每天摄入1-2份,如菠菜、油麦菜为佳。 -

🥚 蛋白质丰富食物: 帮助伤口修复,

可选择鸡蛋、瘦肉、豆制品,术前术后适当安排。 -

🥛 牛奶和酸奶: 增强免疫力,促进肠道功能恢复,

手术前一晚可喝一杯,避免过于油腻饮食。 -

🚨 规律检查: 手术前后建议定期测量血压和心率,尤其针对有慢性病人群,

40岁后建议2年一次全面体检。 - 📞 术后症状反馈: 有持续头晕、剧烈疼痛、呼吸不畅时,别犹豫马上联系医护。

- 🏥 选择正规医疗机构: 手术和麻醉过程医疗团队资质很重要,选择大型三甲医院更有保障。

支持营养和健康管理能有效改善麻醉及术后恢复效果。其实平时注意维持健康生活习惯,也是在给麻醉安全加一层“保险”。