麻醉领域的应用:保障手术安全与患者舒适

01 麻醉的基本概念是什么?🛌

很多人谈起“麻醉”,常常只联想到打麻药、睡一觉,其实麻醉是一套复杂又细致的医学技术。简单来讲,就是医生通过药物或特殊操作,让患者在手术、检查等过程里暂时失去痛感及部分或全部意识。麻醉能把本可能痛苦的体验,变得安稳和可控。

对普通家庭来说,明白这个原理能帮助我们放松心情,不必对手术麻醉感到恐惧。

实际上,麻醉不仅仅是“让你不疼”,还包括控制应激反应和保护人体器官。比如在大型手术前,麻醉医生会详细了解每个患者的身体状态,选择合适的药物剂量和麻醉方式,让整个流程既安全又舒适。

所以,麻醉医生不仅仅是“麻醉师”,更像手术团队中的安全守护者。

02 麻醉在手术中的作用有哪些?🔍

手术房里,麻醉医生不只负责让患者“睡着”,他们的职责还包括好几项关键任务:

- 无痛处理:手术器械会刺激身体组织,造成剧烈疼痛。麻醉技术能有效屏蔽痛觉,让人从头到尾都处于舒适安静的状态。

- 镇静作用:除了止痛,有些患者还需抑制焦虑或防止术中不自主动作,这时麻醉药物还能通过镇静效应,使人保持安稳。

- 生理管控:麻醉医生实时调整患者的呼吸、循环等重要生理指标,确保在手术期间各种变化都能被及时处理。

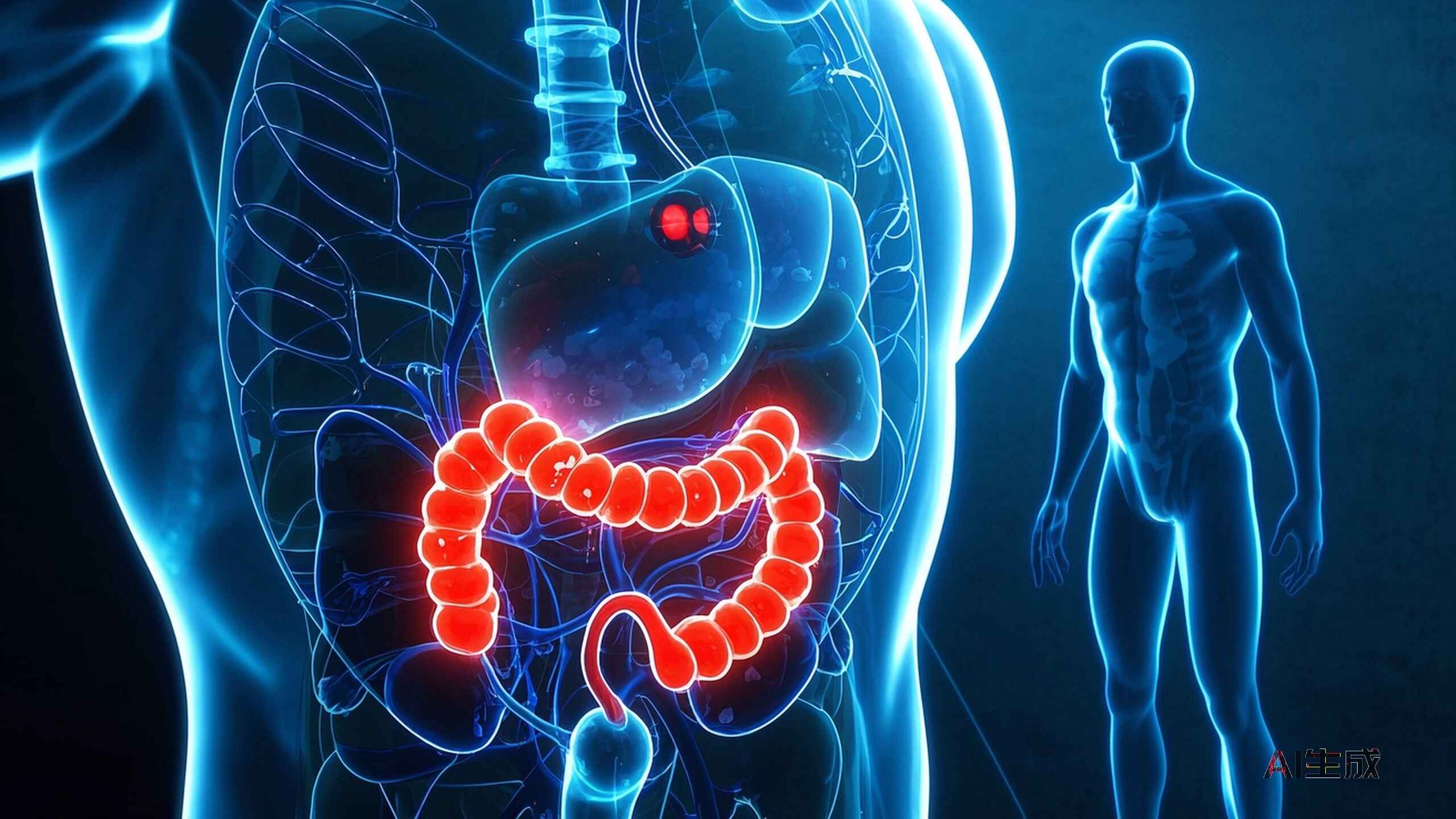

比如说,一位78岁男性,因为结肠肝曲癌合并肠梗阻,需要做腹腔镜右半结肠癌根治术。整场手术历时2小时20分钟,全程采用全身麻醉。麻醉医生不仅让患者没有疼痛,还密切监测心跳、血压、氧气饱和度等,第一时间处理任何异常变化。术后首日,他的生命体征依然平稳,疼痛感只有轻微不适,这充分体现了麻醉的系统保障作用。

03 为什么术中要密切监控生命体征?❤️

手术期间,有很多变量在动态变化,心跳、呼吸、血压、血氧……这些都是最基本、但又极其敏感的指标。任何一点小波动都可能影响手术结果。但患者在麻醉状态下无法主动表达不适,这全靠麻醉医生的专业监测。

生命体征的管理,通俗理解就是“调度中心”。麻醉医生通过心电监护仪、血氧仪等设备,持续掌控患者的实时数据,并及时调整呼吸机参数、药物用量等,保持身体在理想区间。医学研究显示,术中生命体征异常若不及时干预,可能导致心脏、脑部等重要器官损伤

(参考:Sessler DI, "Perioperative thermoregulation and heat balance", Anesthesiology, 2016)。

不同疾病背景也会增加风险,例如恶性肿瘤、高龄患者等。正因为这样,不管是常规还是复杂手术,都少不了对生命体征的全程管理。这样一来,患者和家属也能更信任麻醉团队。

04 麻醉医生在重症监护中是怎么工作的?🏥

很多人不清楚,麻醉医生其实是重症监护团队中的多面手。他们不仅给手术患者实施麻醉,还负责对危重病人进行呼吸管理、镇痛、镇静治疗,以及各种生命支持措施。

麻醉与重症监护的关系,可以理解为“急救+康复”的组合。危重症患者常常因呼吸衰竭、心功能减弱等问题需要高度支持,这时麻醉医生会用机械通气(呼吸机)、精准药物方案等手段,帮助患者稳定状态并逐步恢复。

例如术后大面积肠切除、或合并慢性疾病的老人,在ICU阶段,麻醉医生会根据具体情况调整镇痛、抗感染等方案,让患者渡过关键风险期。

文献中也提到,麻醉医生在抢救危重病人时能显著降低并发症发生率(参考:Vincent JL, "Critical care—where have we been and where are we going?" Critical Care, 2013)。

05 急救复苏时用到哪些麻醉技术?⏰

急救场景里速度和准确最重要。有些严重外伤、心脏骤停等紧急状况下,麻醉医生会用到特殊技术,比如快速镇痛、插管麻醉、紧急复苏药物等。

急救复苏对麻醉医生的反应能力要求很高,他们需在数秒内确定患者呼吸功能、心跳状况,然后根据疾病类型选择注射镇痛、镇静药或进行气道管理。比如老师们常用的“地佐辛”这种镇痛药,能迅速缓解手术创伤带来的剧烈疼痛,减少不可控的应激反应。

现实中还常常遇到“病情变化莫测”情况,比如上述的腹腔引流管、开放式引流系统,若不慎感染,就可能需要重启急救通道。麻醉医生在这一过程中既是技术操作者,也是现场决策者。美国临床实践指南提出,急救麻醉干预能减少持续性疼痛和并发症,提高抢救成功率

(参考:Neumar RW et al., "Part 8: Adult Advanced Cardiovascular Life Support", Circulation, 2010)。

06 麻醉在疼痛管理过程中有什么亮点?⚡

手术的痛不是一次性事件,很多人术后都有较长时间的伤口不适。其实麻醉团队早已行动起来,采用“多模式镇痛”策略——即联合不同镇痛药物或技术,把不同类型的疼痛各个击破。

术后疼痛若管理不好,容易影响康复效果,还会诱发慢性疼痛或情绪问题。例如本例患者,术后第一天虽有腹腔引流液,但医生采用地佐辛等镇痛方案,将疼痛评分控制在3分(属于轻度不适)。这种分层镇痛,不仅帮助身体恢复,心理上也能减轻压力。

国际疼痛学会的最新规范也强调,多模式镇痛方案能大幅降低慢性疼痛转化率,提高术后生活质量(参考:Chou R et al., "Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice Guideline", Journal of Pain, 2016)。

07 这些手术和麻醉相关的风险有哪些?怎么预防?🧭

大型手术和麻醉虽然技术越来越成熟,但风险仍然存在。比如感染、血栓、术后疼痛等,都可能影响恢复。以结肠癌、广泛肠粘连手术为例,患者由于年龄偏大、免疫力低,且手术涉及腹腔引流系统,因此感染风险格外高。胃肠道手术自带污染风险,如果不用足量抗生素或没有科学管理引流系统,术后并发症可能变多。

还有一种隐形风险,就是术后营养不良。很多患者术后因禁食或消化道负担较大,容易出现体力下降。研究显示,术后规范的营养支持及早期镇痛处理,可以显著缩短恢复时间、减少慢性损伤(参考:Weimann A et al., "ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery", Clinical Nutrition, 2017)。

手术患者病情复杂,麻醉及围术期管理务必专业。如果发现以下情况,要及时就医:

- 术后体温持续升高或发冷

- 腹部伤口分泌物增加、颜色异常

- 持续性疼痛或药物使用无明显缓解

- 精神状态变差

简单来说,术后多留心生命体征和伤口变化,有任何反常都应向医生反馈,选择具备专业麻醉团队、完善监护设施的医院更为稳妥。

08 术后康复,怎么吃才有帮助?🥦

麻醉和手术后的恢复,护理和饮食同样关键,要把焦点放在怎么 “吃得对”。实际经验发现,营养支持类食物比单纯进食更有效。比如富含Omega-3脂肪酸的深海鱼类,有助于抗炎和促进伤口愈合,豆制品能补充优质蛋白,促进细胞新生。

- 深海鱼(如三文鱼)+有助于免疫调节、促进伤口恢复,建议术后每周2-3次,每次100g左右。

- 豆制品(如豆腐、豆浆)+补充蛋白、助力修复,每天1-2次。

- 新鲜蔬果+维生素和抗氧化物丰富,有助抗感染,建议每餐都安排不同品种。

- 全谷物(如燕麦、糙米)+增强体力,促进肠道功能恢复,每天1-2次。

术后恢复期间切忌大吃大喝,要根据医生建议慢慢过渡到普通饮食,合理补水,配合专业镇痛药和监护。专业团队通常还会加用高品质脂肪乳剂(如ω-3鱼油)做静脉营养补充,这在实际病例中也得到验证。

医学界普遍推荐分阶段恢复饮食,比如术后第一天以流质和营养素为主,三天后逐步增加固体食物,帮助肠道慢慢适应新负担(参考:Zhao S et al., "Enhanced recovery after surgery: Nutrition management," Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 2022)。

09 麻醉不是可怕的“黑盒”,专业团队让手术更安全

从麻醉的基本原理,到手术安全、风险管理,再到术后疼痛和营养,每个环节都连接着患者的健康和舒适。其实,麻醉医生一直都在幕后守护,从动一针一线,到管理每一个生命体征,他们的专业判断和技术投入让手术更加可控。

通过真实病例和最新研究,我们看到规范管理和科学预防能够有效降低手术并发症,还原手术的“安全感”。如果家人将要经历大型手术,不妨多与麻醉医生沟通,让专业团队帮你做出放心的选择,不必过度担心。

麻醉技术一直在进步,未来还会有更多智能和人性化的护理出现,让手术不再是心理负担,而是健康的新起点。

参考文献

- Sessler, D. I. (2016). Perioperative thermoregulation and heat balance. Anesthesiology, 124(2), 386-399.

- Vincent, J. L. (2013). Critical care—where have we been and where are we going? Critical Care, 17(Suppl 1), S2.

- Neumar, R. W., et al. (2010). Part 8: Adult Advanced Cardiovascular Life Support: 2010 American Heart Association Guidelines. Circulation, 122(18_suppl_3), S729-S767.

- Chou, R., et al. (2016). Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice Guideline. Journal of Pain, 17(2), 131-157.

- Weimann, A., et al. (2017). ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clinical Nutrition, 36(3), 623-650.

- Zhao, S., et al. (2022). Enhanced recovery after surgery: Nutrition management. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 31(2), 330-338.