乳腺癌知识全解:您应了解的必备信息

在日常生活里,许多人关心自己的健康,却往只关注那些明显的病痛。乳腺癌其实不像想象中那般遥远,它可能在轻微不适时就悄然出现。比如,下班回家后换衣服,忽然感觉乳房有点怪,却又说不出哪里不对劲。其实,这种细小的身体变化才是我们需要多加留心的地方。接下来,通过几个生活常见场景,帮你彻底梳理乳腺癌的核心知识,让预防和应对都变得更简单、更明白。

01 识别乳腺癌早期症状的重要性 🕵️♀️

下班换衣服时,偶尔发现乳房皮肤摸起来有点硬块,但完全没有疼痛,也没有红肿。这种轻微、时偶时无的变化其实值得注意。早期乳腺癌往不会有剧烈疼痛,只是隐约多了个小硬点或皮肤稍有点凹陷,一些人还会觉得乳头突然有点干涩或分泌少量不明原因的液体。与感冒那种显著症状不同,乳腺癌前期的信号往像空气一样轻微,很容易被日常疏忽淹没。

要特别说明的,是这种变化一般不会伴随明显身体不适,甚至摸到也不会痛。只要出现这种小硬块或皮肤细微异样,一定不能完全当成“乳腺增生”或者“上火了”。科学研究显示,早期乳腺癌最常见的信号就是毫无症状的肿块(DeSantis, C. E., Ma, J., Gaudet, M. M., et al. Breast cancer statistics, 2019. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 2019)。

其实,平时下意识自查是最简单的防线。只要每月有一次手检,把短暂、轻微的不适记在心里,就能及时捕捉这些“看不见的变化”。

02 乳腺癌的主要风险因素 💡

为什么有的人更容易得乳腺癌?归根到底,还是和体内激素水平、遗传、年龄增长等多方面相关。比如,女性年龄超过50岁后,乳腺细胞自身的调节能力就开始下降。如果妈妈、姐妹或女儿曾得过乳腺癌,自己的风险会增加不少。另一个容易被忽视的因素,是长期高脂饮食和缺乏运动,导致体重超标时,雌激素水平更容易失控,从而增加肿瘤发生的机会。

除了遗传和年龄,月经初潮较早(12岁前),绝经较晚(55岁后),以及长期未生育或无哺乳经历,都有可能增加患病概率。这些因素对人体的乳腺微环境产生长时间影响,让异常细胞变得更容易发展成病灶。统计数据显示,如果妈妈曾得过乳腺癌,女儿的风险可能增加到2倍(Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer, 2001)。

不过,风险不是命运。就算合并了众多高危因素,也不代表一定会患病。风险分析是帮助自己做健康决策,而不是加重心理压力。

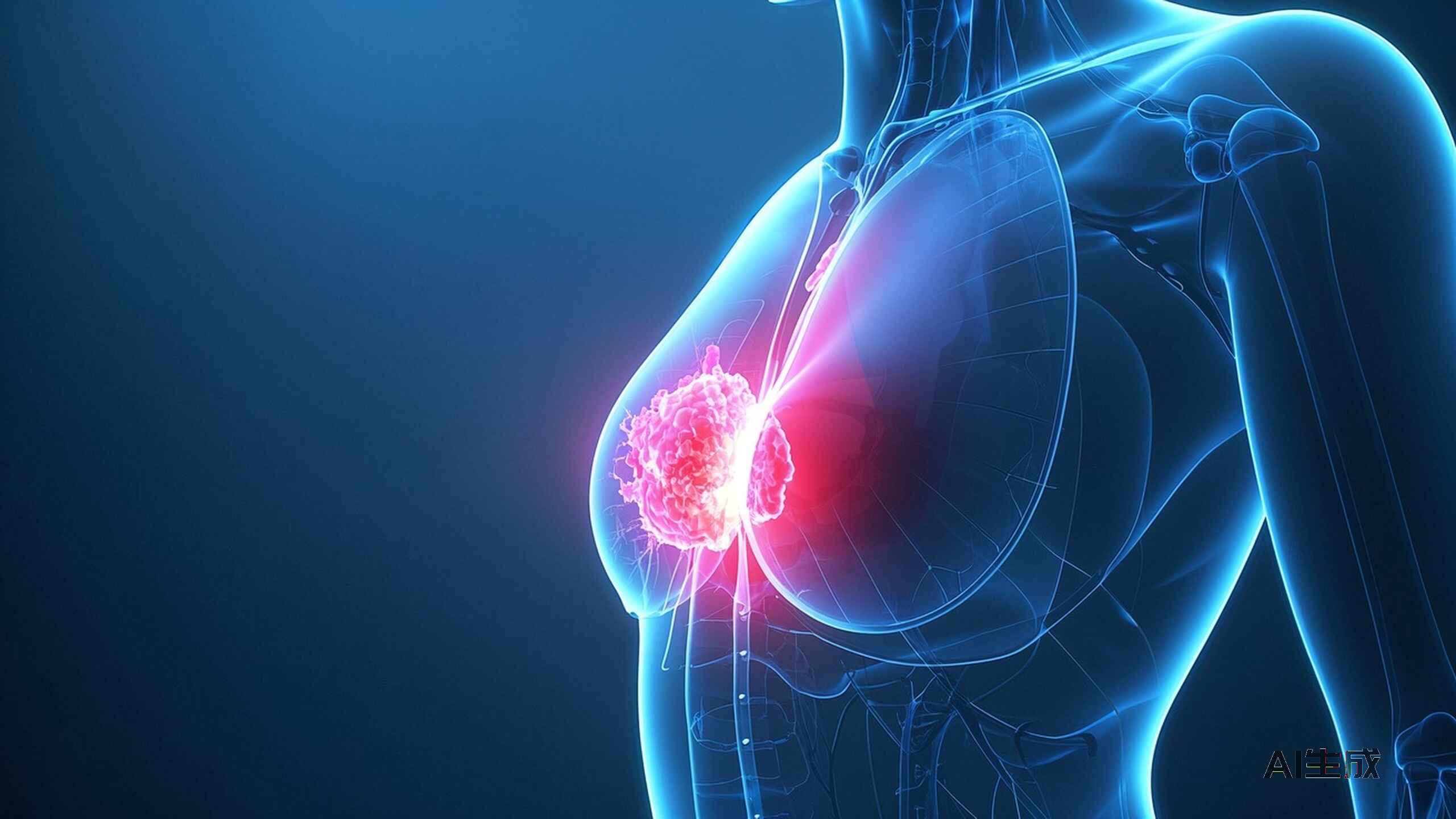

03 乳腺癌的基本概念与发展过程 🧬

如果有人问乳腺癌到底是什么?简单来说,就是乳腺内的正常细胞出错,变成了异常细胞,这些细胞会不停分裂和扩散。乳腺癌往从一个不起眼的小点开始,通过多次细胞遗传突变,长成能侵入周围组织的小肿块。以浸润性癌为例,这种类型的异常细胞甚至会突破乳腺本身,跑进淋巴结,再穿梭到其他器官。

乳腺癌的进展过程较为缓慢,通常从原位癌(还未挤出乳腺导管)发展到浸润性癌(已经侵入乳腺外的周围组织),接下来再进展到淋巴与远处器官的转移。很多科学研究已经证实,不同分子分型(如ER/PR阳性,HER-2无扩增)对于肿瘤发展速度和治疗效果都有明显影响(Perou, C. M., Sørlie, T., Eisen, M. B., et al. Molecular portraits of human breast tumours. Nature, 2000)。

有意思的是,绝大多数乳腺癌都是单侧发生,而发展快慢和分子分型(内分泌型、HER-2型等)关系很大。总之,乳腺癌就像体内的小麻烦,慢扩展,但早期发现往能把它限制在很小范围。

04 乳腺癌的有效诊断方法 🔬

说起来,真正想要确认乳腺癌,靠感觉是远不够的。最靠谱的方式还是定期做专业筛查或有疑问就及时去医院。乳腺癌的主要筛查方法包括乳腺X线钼靶检查(Mammography)、乳腺超声(B超),以及必要时的穿刺活检。对于40岁以上女性,钼靶检查可以比较敏锐地检出微小肿块,而B超适合乳腺组织较厚或致密的人群。确诊常要靠活检,通过采集异常部位细胞,判断具体分型。

举个实际病例:一位50多岁的已婚女士,生活习惯良好,没有过敏史。因乳腺不适就诊,最终确诊为乳腺癌(Luminal型),分子分型显示为ER/PR阳性、HER-2无扩增。手术后病理显示有淋巴结转移,随后按照医嘱接受了改良根治术和化疗四个周期。这个经历提醒我们,定期筛查和临床活检对于早发现和后续疾病管理非常重要。尤其是有家族史或者自身乳腺变化异常时,更要认真筛查。

检查建议:有乳腺癌家族史或者年龄超过40岁,建议每1~2年做一次乳腺钼靶或者超声检查;如出现乳房持续肿块、乳头异常分泌、皮肤明显改变时,应及时就诊。

05 当前乳腺癌治疗方案概述 ⚡️

如今的乳腺癌治疗已经非常多样化,常见的方案包括手术切除、化疗、放疗以及内分泌药物治疗。选择哪种方法,往依赖于肿瘤的分期、分型和个人健康状况。例如Luminal型乳腺癌(指ER、PR阳性)对内分泌治疗非常敏感,常用对策是手术切除后辅以内分泌药物。部分高危病例则需要联合化疗和放疗,进一步阻滞癌细胞扩散。

按照国际治疗指南,早期乳腺癌优先考虑保乳手术,同时配合术后化疗或内分泌药物。晚期或有淋巴、远处转移时则强调多学科联合。最新研究显示,分子靶向药物和免疫治疗逐渐在晚期乳腺癌治疗中发挥作用(Turner, N. C., Neven, P., Loibl, S., et al. Advances in the treatment of advanced breast cancer. Annals of Oncology, 2021)。

目前治疗目标是最大限度控制肿瘤,减少复发,提高生活质量。大部分患者只要早期发现并规范治疗,五年生存率可以超过90%。对于手术后需要恢复的患者,像前文提到的那位五十多岁女士,出院后还需要按医嘱继续化疗,定期复查血常规和肝肾功能,同时加强功能锻炼。有了这些合理的治疗和安排,乳腺癌已不再是“不可逾越的难题”。

06 乳腺癌患者的日常管理与护理建议 🌱

很多人以为治疗结束就“万事大吉”,其实,乳腺癌患者的日常生活管理和护理才是真正长久的功课。首先,定期回医院检查,监测血常规、肝肾功能,随访肿瘤转移有无异常。这方面绝不能松懈。

饮食方面建议多吃豆制品和深色蔬菜(如西兰花),有助于调节激素。多喝水,有利于代谢废物。蛋白质摄入可以主要选择鱼、禽蛋、豆类等,帮助组织修复。至于运动,最好的办法是根据病情做患肢功能锻炼,比如简单的上肢伸展操,循序渐进恢复日常活动能力。不要担心所谓“活动会加重病情”,反而适度运动有利于提高免疫力。

心态也很重要。乳腺癌不是终结,而是转身面对生活的新课题。和家人、朋友保持沟通,有需要就寻求专业心理支持。各类数据显示,积极心态和高质量的睡眠能明显改善康复效果(Lutgendorf, S. K., Sood, A. K., Antoni, M. H. Stress and cancer: mechanisms, consequences, and possible solutions. Nature Reviews Cancer, 2020)。有规律、舒适的生活习惯,对于提升免疫力和预防复发非常有帮助。

07 预防与健康建议:日常怎么做更有益 🥗

其实,乳腺癌的预防并不复杂,关键就在于保持健康的生活方式。首先,饮食上推荐多吃新鲜蔬菜和全谷类食物——比如紫甘蓝、西红柿、燕麦片,这些富含抗氧化成分。每天适当吃点豆腐、豆浆,有助于平衡体内激素。

表达公式:西兰花 + 有助于防癌 + 每周3~4次炒菜、蒸食即可;豆浆 + 有助调节雌激素 + 每天早餐喝150ml左右;三文鱼 + 改善免疫力 + 每周1~2次为佳。

管理体重、加强运动也是很好的方法,比如每周保证150分钟中等强度锻炼,无需剧烈,出门散步或做简单的家务都能起到积极效果。睡眠也不可忽视,保持每天7小时左右的高质量休息,对调节身体系统非常有好处。

如果你已经年满40岁,建议定期自查,结合乳腺科的钼靶或超声筛查,每1~2年一次即可。如果家族有病史,更要提高警惕,遇到任何持续异常变化别拖延,及早就医,有助于早期发现早期治疗。

08 行动建议:让健康成为日常 🌻

读完这篇内容,你可能会发现,其实乳腺癌离我们并不遥远,合理的检查、科学的生活习惯和乐观的心态,才是真正有力的保护。那些轻微的不适值得被关注,风险因素不必成为心理负担。日常里把健康管理做得细致些、主动些,就是最实际的防护。

下次当你发现乳房有点异常,不妨静下心来做一次自查,必要时及时就医。每年一次简洁的体检,每天一次积极的生活选择,都能让自己更安心,也让家人更放心。

参考文献 📚

- DeSantis, C. E., Ma, J., Gaudet, M. M., et al. (2019). Breast cancer statistics, 2019. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 69(6), 438-451.

- Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. (2001). Familial breast cancer: collaborative reanalysis of individual data from 52 epidemiological studies. Lancet, 358(9291), 1389-1399.

- Perou, C. M., Sørlie, T., Eisen, M. B., et al. (2000). Molecular portraits of human breast tumours. Nature, 406(6797), 747-752.

- Turner, N. C., Neven, P., Loibl, S., et al. (2021). Advances in the treatment of advanced breast cancer. Annals of Oncology, 32(3), 323-335.

- Lutgendorf, S. K., Sood, A. K., Antoni, M. H. (2020). Stress and cancer: mechanisms, consequences, and possible solutions. Nature Reviews Cancer, 20(9), 553-567.