食管癌健康科普全指南:风险、识别与安全生活建议

日子一久,许多小毛病总是被大家忽略,比如吃饭时偶尔噎一下,或者胸口隐觉得不舒服。其实,有些看似普通的变化,可能是身体在悄提醒我们要多注意。食管癌,虽说在生活中不常见得像感冒那么频繁,但如果不懂得识别这些暗示,就容易错过早发现的机会。今天我们来聊,什么是食管癌,它到底为什么找上门,以及我们能做些什么来远离这个“不速之客”。

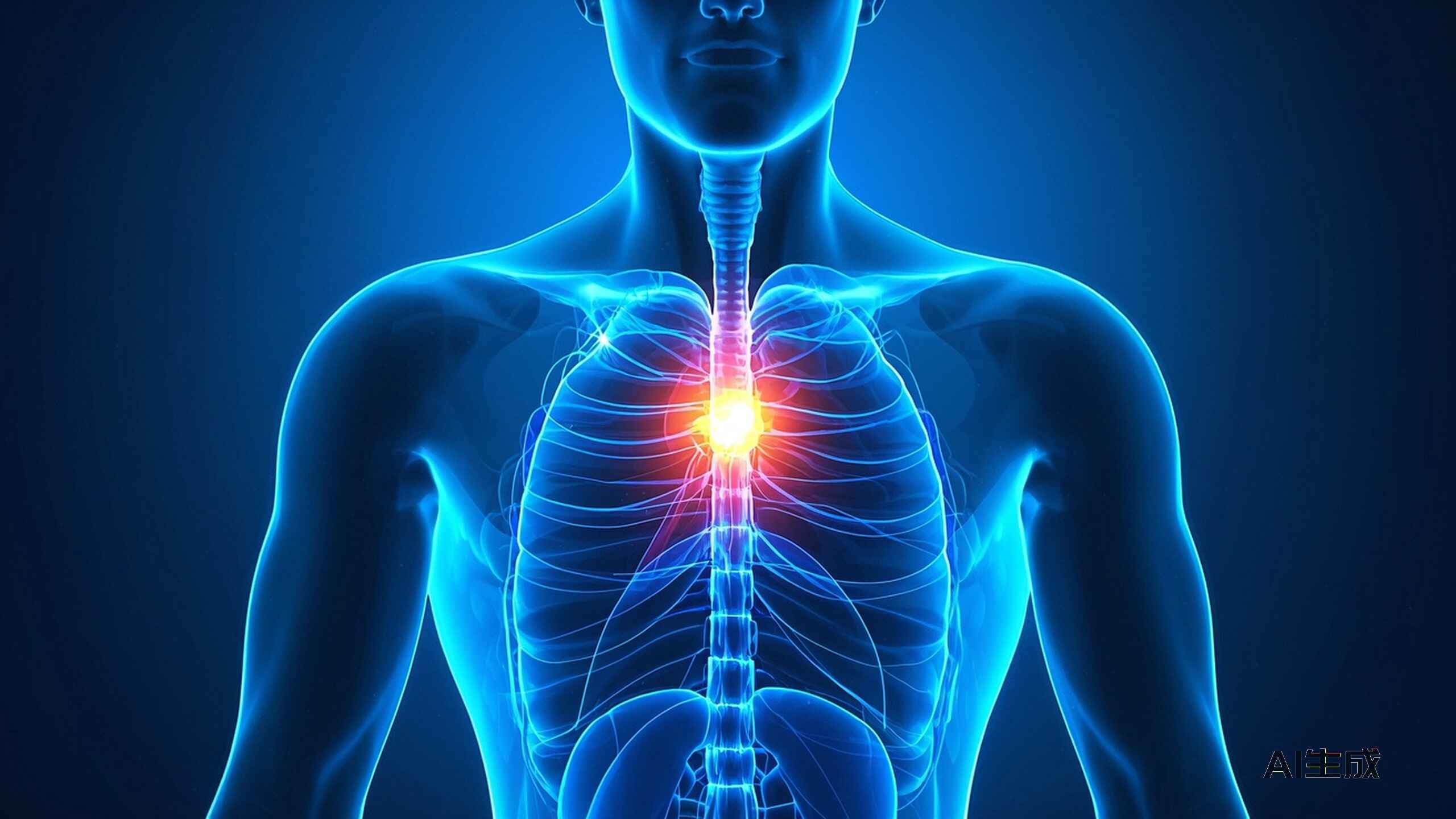

01 食管癌概述 👀

食管癌,是指发生在食管(连接咽喉和胃的“交通要道”)内壁的一类恶性肿瘤。正因为食管是咱们吃饭喝水食物通过的“必经之路”,一旦细胞异常增生,形成肿块,就会扰乱正常的吞咽功能。这些变化一开始大多很难察觉,有时只是偶尔的异物感。直到肿瘤越长越大,才会出现比较明显的症状。

按照肿瘤的细胞来源,最常见的类型是鳞状细胞癌和腺癌。每年我国新发食管癌患者众多,尤其在一些地理区域和特定人群中发病率较高。及时了解相关知识,可以帮助我们早发现、早应对,避免严重后果。

02 怎么判断是不是“它”来敲门了?常见症状全解析 🔍

很多人一开始不会觉得有什么大问题,毕竟最初的身体变化确实不明显。可其实,食管癌早中期和晚期的表现差别很大。下面这些特征,最好留个心眼:

- 1. 吞咽困难:最典型。刚开始也许只是吃干饭、馒头有点“卡”,过几天喝点水又没事儿了。有人容易误以为是慢性咽炎或者上火,但随着肿瘤逐渐增大,这种症状会越来越频繁,最后连喝水都感到费劲。

- 2. 食物滞留与哽咽感:有的人描述像嗓子、胸部中间有什么东西堵着,感觉食物下不去,还总想咳嗽两下。

- 3. 胸骨后疼痛:刚开始偶尔吃硬的、烫的食物时有轻微刺痛。后期疼痛持续出现,甚至不进食时也会胀痛。

- 4. 不明原因体重下降:进食受阻,慢慢出现消瘦、没有食欲,却说不清哪里不舒服。

- 5. 其他信号:出血(呕血/黑便)、声音沙哑、持续咳嗽,部分病人会有不同程度的气短或背部酸痛。

案例里有位男性朋友,最初也是因为间断性头痛和吞咽异常去医院,后来才查出是食管中下段的低分化鳞癌,还合并了脑部占位病变。这一经历让人警觉,症状千万别光靠忍,有异常尽早去查。

简单说,如果进食过程中反复出现明显的不适(尤其是连续几周),千万不要随意拖延,早做检查比较安心。

03 为什么会得食管癌?机制与风险因素解析 🚬🍶

很多人会问,明明饮食和生活都挺正常,为什么还是会被食管癌“盯上”?其实,遗传、环境和生活习惯,三者互相作用,才让某些人更容易中招。

- 慢性食管刺激:胃食管反流病(胃酸反复灼烧食管黏膜)、进食极热食物或者长期饮用高度酒,都会让食管上皮反复受损修复,增加细胞异常变异的几率。研究发现,持续的慢性炎症是主要推动癌变发生的动力[1]。

- 吸烟和饮酒习惯:吸烟会让致癌物质黏附在食管黏膜上,和高度烈酒配合起来,患癌概率显著上升。部分调查显示,会吸烟又爱喝酒的人,患食管癌的风险比一般人高了7倍以上[2]。

- 特殊饮食结构:有些地区喜欢吃腌制、熏烤或者高盐食物,这些吃法会让亚硝胺等致癌物成分悄聚积。

- 年龄、性别与遗传:通常中老年人患病概率较高,男性多于女性。如果家族里有人得过类似疾病,自己也需要警觉。

- 其它相关疾病:如巴雷特食管(一种慢性病变),有明确数据表明,这部分人发展为食管癌的概率高于普通人群[3]。

所以说,食管癌其实有着多方面的“助攻”。这说明我们对身体的长期小刺激和隐性风险别掉以轻心,尤其是生活在高发区的朋友,日常习惯确实有可能影响到健康结果。

04 如何科学确诊?医学检查全流程 🏥

真要判断是不是食管癌,仅靠感受远不够,医学检查才是关键。通常医生会根据症状,结合多种方法进行综合分析。

- 1. 内窥镜检查(胃镜):最直接的方法,通过柔性管道(带摄像头)观察食管内壁,有无异常突起、溃疡或狭窄。必要时可取一小片组织做“活检”,查明细胞种类,有没有恶变。

- 2. 影像学评估:如胸部CT、核磁共振(MRI)、超声、钡餐造影等,可以看到肿块的范围、深度、是否侵犯周围组织。一旦怀疑有转移,头部和腹部的影像也会用上。

- 3. 分期与组织学确定:通过检查结果,医生会帮忙判定癌症发展到了哪一步(早期还是晚期),以及属于哪种细胞类型(如病理报告里常见的“鳞癌”“腺癌”)。

案例里的患者首次被确诊时,就是靠头部和食管影像结合活检样本,发现脑部和食管中段都有明显异常。这样的流程,可以帮助医生精准判断病情,为后续个体化治疗争取宝贵时间。

如果发现自己吞咽明显困难、体重快速下降,及时去正规医疗机构做胃食管检查,是保障健康的最实际做法。

05 食管癌治疗方案有哪些?效果和预后解读 💪

一旦确诊,医生会根据肿瘤分期、身体状况给出个性化建议。当前主要治疗方向包括:

- 手术切除:适用于早期或者部分中期病例,尤其肿瘤局限于食管时。通过切除病变部分,最大程度控制肿瘤。部分患者术后恢复良好,生存期明显延长。

- 放射治疗:利用射线直接杀伤异常细胞。适用于某些不宜手术或癌症已发生转移的患者,也常用于术后“补刀”,降低复发率。

- 化学与免疫治疗:药物可以抑制肿瘤生长、延缓进展。化疗是晚期或全身转移不可少的选择,新兴免疫治疗方案如PD-1抑制剂也逐渐被应用于复发、难治性群体[4]。

- 综合管理:合理用药、营养支持、针对不适症状处理,帮助患者缓解痛苦、提升生活质量。

案例中的男性患者,既接受过化疗、放疗,也用上了免疫药物。虽然病情复杂且有过自行停药,但合理搭配的治疗方案,仍然帮助他获得了更长的生存时间。现实中每个人的身体状况、肿瘤进展都不一样,治疗决策一定要交给专业医生讨论,不建议照搬别人的方案。

简单说,早发现、早治疗,5年生存率会更高。到了晚期仍有改善机会,目前综合治疗手段日益丰富,患者还有机会享受更好生活质量。

06 日常如何“避坑”?健康管理与科学生活攻略 🌱

说到了最后,不少朋友关心日常要怎样做才能降低风险。这部分只讲正面的生活建议,不再重复前面提及的高危饮食等内容。

- 🥦 新鲜蔬菜水果 + 提供丰富植物抗氧化成分 + 建议每日一到两份深色蔬果(如西蓝花、菠菜、胡萝卜),增强黏膜修复力[5]。

- 🐟 优质蛋白摄入 + 有助组织愈合、维持免疫 + 可选择鱼肉、鸡蛋、豆制品替代部分红肉类,每天适量,帮助身体恢复和修复。

- 💧 喝温水、细嚼慢咽 + 减少黏膜损伤概率 + 每天多喝温水、吃饭慢咀嚼,尤其对于年长者效果明显。

- 🏃 规律适度运动 + 促进新陈代谢、平衡体重 + 建议每周3次以上快走、游泳或太极,减少肥胖和内脏脂肪堆积[6]。

- 🩺 定期体检+胃镜筛查 + 尤其针对40岁以上、有家族史或高危区域居民 + 一般建议2-3年一次,根据个人身体状况提前或延后。

简单来说,只要生活里多一些良好习惯,身体自然而然会更有抵抗风险的能力。养成关注自我变化的习惯,不舒服时千万别扛着——及早就医、详细沟通,是健康管理的关键一步。

其实,懂得一点医学常识,有时就是保命的底气。别小看食管癌带来的影响,但也别让它制造不必要的焦虑。那些看似微小的改变,也是健康生活的起点。关键是,遇到异常多找专业医生,有问题及早处理,日常管理用心一点,很多风险其实能提前防住。当你愿意正视和照顾自己的身体时,就已经打开了预防慢性重大疾病的第一道门。🌼

参考文献

- [1] Shimizu M., Kato M., Sakamoto Y., et al. (2012). Chronic inflammation and gastrointestinal cancer. Nihon Rinsho, 70(1), 145-149.

- [2] Freedman N. D., Abnet C. C., Leitzmann M. F., et al. (2007). A prospective study of tobacco, alcohol, and the risk of esophageal and gastric cancer subtypes. American Journal of Epidemiology, 165(12), 1424-1433.

- [3] Fitzgerald R.C., di Pietro M., Ragunath, K., et al. (2014). British Society of Gastroenterology guidelines on the diagnosis and management of Barrett’s oesophagus. Gut, 63(1), 7-42.

- [4] Kelly R.J. (2019). Immunotherapy for Esophageal and Gastric Cancer. American Society of Clinical Oncology Educational Book. 39, 237-247.

- [5] Boeing H. (2012). Epidemiological research in dietary fiber and colorectal cancer. European Journal of Nutrition, 52(1), 1-8.

- [6] Friedenreich C.M., Neilson H.K., Lynch B.M. (2010). State of the epidemiological evidence on physical activity and cancer prevention. European Journal of Cancer, 46(14), 2593-2604.