颌面间隙感染:您需要了解的关键事实

01 什么是颌面间隙感染?🦷

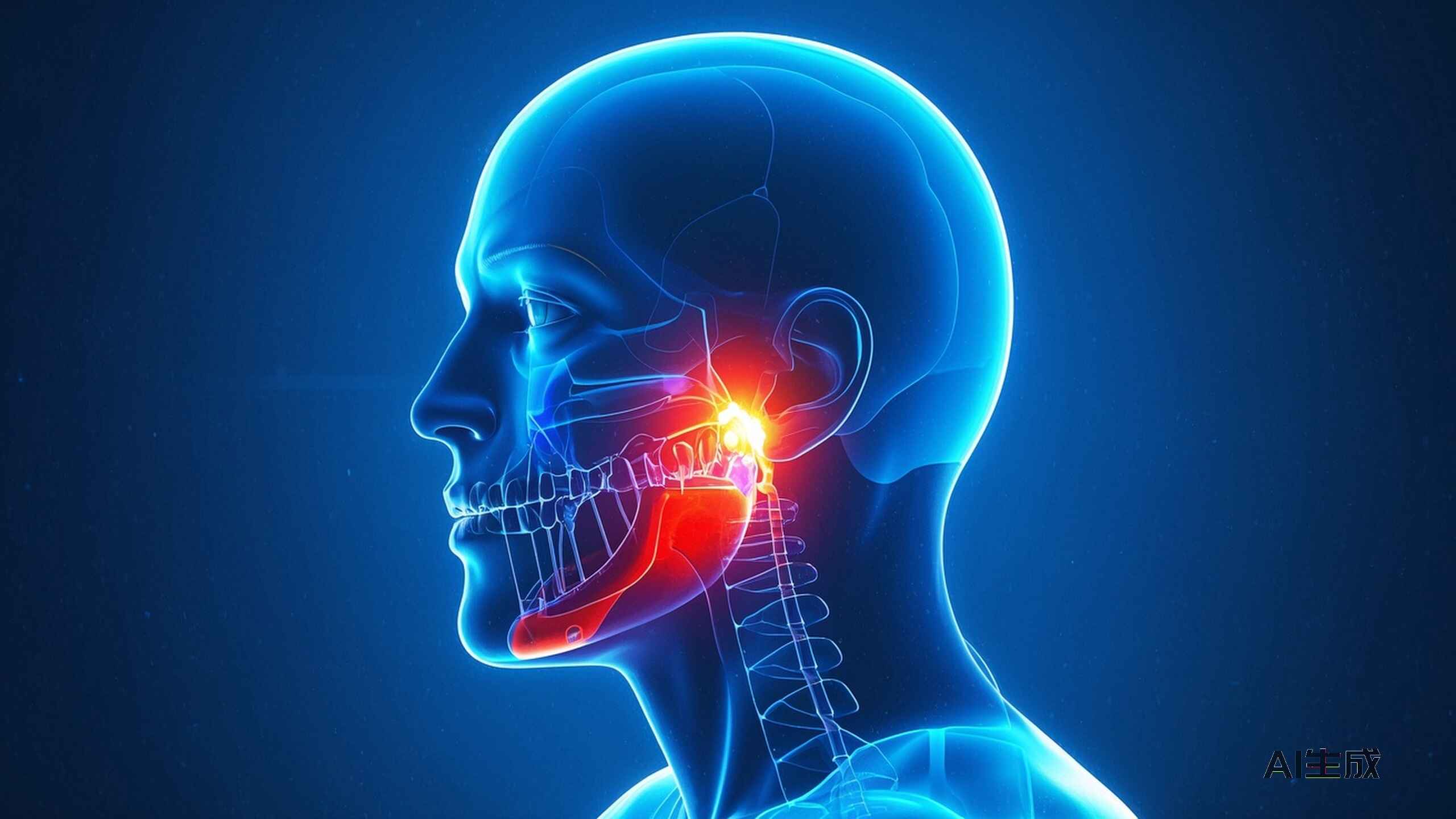

有时候,脸部和下巴突然出现莫名其妙的肿胀,让人照镜子都觉得有点陌生。实际上,这可能就是颌面间隙感染在“搞小动作”。它并不是普通的皮肤红肿,而是指面部、口腔深层区域出现了细菌感染,往发展很快。简单来讲,就是口腔或面部内软组织之间的空间被细菌入侵,形成脓肿,带来各种不适和潜在风险。

这种感染常以牙齿、牙龈问题为起点,细菌趁虚而入,聚集成团。要是处理不及时,感染不仅影响吃饭,还可能进一步向颈部扩散,甚至危及呼吸。

有研究显示,面部间隙感染中超七成和牙源性因素有关(Martínez et al., 2016)。这说明关注口腔健康对于预防此类“潜行者”很有意义。

02 颌面间隙感染的症状表现及就医时机 💡

简单地讲,早期的颌面间隙感染症状其实不太明显。有时候嘴巴打开感觉有点紧,腮帮好像有点闷胀,疼痛偶尔袭来。很多人以为只是吃多了辣椒、或者上火。这种轻微、偶尔的不适,很容易被忽略过去。

当感染进一步发展,症状会变得明显——比如持续性的下巴、面部肿胀,疼痛加剧,触摸起来甚至有发热感,饭都咬不动,张口越来越困难。这个阶段,症状已经影响日常,说话和吃饭都成了麻烦,耽误不得。严重的情况下,还可能出现吞咽、呼吸困难。

别忽视脸部、下颌、口内小范围的胀痛和发热,只要有持续的变化,非常值得警觉。

03 颌面间隙感染的致病机制解析 🦠

说起来,颌面间隙感染的发生并不是无缘无故的。最常见的原因和牙齿有关,比如牙根尖炎、智齿冠周炎或者牙周脓肿。当牙齿根部或牙缝处积聚细菌,细菌穿过牙周膜或骨膜,就会在面部间隙中扎根。

- 牙齿相关感染: 超过70%的颌面间隙感染病例,和牙源性因素紧密相关(Martínez et al., 2016)。 因为牙龈、牙根感染最容易为细菌打开“通道”。

- 外伤与手术: 面部、口腔做过手术,或因外力受伤后,局部伤口成为细菌入侵的“突破口”。

- 免疫力下降: 长期熬夜、营养不良、慢性疾患(如糖尿病),本身免疫系统就“忙不过来”,细菌更容易趁机作乱。

如果平时口腔卫生不到位,不及时处理龋齿或炎症,也会大增加感染风险。尤其是一些智齿在长出过程中,总是反复发炎,也是感染的“高发地段”。

相关研究表明,糖尿病患者发生颌面间隙感染后,治疗难度和并发症概率更高(Bresolin et al., 2012)。

04 颌面间隙感染的诊断方法 🔍

一旦发现脸部或下颌有持续性的肿胀、疼痛,医生会进行详细的体格检查,按压面部各个区域来判断感染范围。此外,是否张口受限、局部是否波动(有无脓肿)、口腔内炎症范围,这些肉眼和触诊都很关键。

体检之外,常见的影像学检查包括X光和CT(计算机断层扫描)。CT可以清楚地看到脓肿位置和大小,并判断感染是否扩散到深层组织,为后续治疗做准备。此外,有时候还会抽取一点脓液做细菌培养,帮助医生挑选靶向抗生素。

- 检查过程中会尽量减少对疼痛区域的按压;

- 影像检查一般在门诊即可完成,过程无需特殊准备;

- 如感染疑似蔓延颈部或引发其他并发症,医生会进一步安排全面评估。

简单来说,面对疑难脸部或牙齿不适,不用怕仪器检查。配合医生评估,是最好的保障。

05 颌面间隙感染的常见治疗方案及效果 🏥

治疗颌面间隙感染,讲究“快、准、稳”。抗生素口服和局部抗炎处理常是第一步,针对病因进行“点穴式”调整。例如口服抗生素、抗炎药、联合口腔漱口液、外用药缓解局部症状。对于脓肿较大、疼痛明显、或者有呼吸困难风险的患者,医生一般会考虑做脓肿切开、引流,把感染源头先控制住。

效果及预期: 多数患者经过规范治疗后,面部肿胀能在数天到一周内明显缓解,疼痛减轻,张口度逐步恢复。不过需要注意的是,治疗期间务必遵循医嘱、避免擅自停药,防止感染反复。

- 治疗过程中可能需要多次复查,观察脓肿变化;

- 有些特殊患者,比如基础代谢疾病(如糖尿病),治疗周期可能更长;

数据显示,规范抗生素和脓肿引流联合疗效较单独用药方案显著提高治愈率(Flynn et al., 2006)。

06 日常管理与预防措施 🪥

其实,预防颌面间隙感染不能只靠遇到问题才解决,“提前下功夫”才能远离疾病。最有效的做法,就是在日常坚持口腔清洁和定期口腔检查。如同每周给家里打扫卫生,牙齿和牙龈也需要这份耐心。

- 蔬菜水果 + 补充维生素C,有利于牙龈修复,建议每日摄入一到两种新鲜水果,比如猕猴桃、橙子。

- 优质蛋白类食物 + 维护免疫力,像鸡蛋、牛奶、豆腐等,可以成为早餐或者晚餐的固定选项。

- 充足饮水和睡眠 + 改善身体自愈力,每天保持1500ml~2000ml饮水,同时保证规律作息。

- 每日刷牙两次、饭后漱口,并根据医生建议定期洗牙。

- 定期口腔检查,无论有没有不舒服,一般建议6个月到1年做一次专业检查。

另外,如果你有慢性疾病,比如糖尿病或者免疫力低下,务必在医生指导下加强口腔管理。碰到口腔肿胀、长时间牙龈不适,不要犹豫,及时找口腔科医生诊断。

养成规律生活习惯,让疾病远离自己,其实没有那么难。健康的饮食、充足的休息、清洁的口腔,就是最有效的护身“工具”。偶尔脸部或口腔有点不对劲,别硬扛,早点跟专业医生聊一聊,通常能化解大问题于无形。

参考文献 📖

- Martínez, M. G., Abad, M. T., Mangas, J., & de Nova, J. M. (2016). Prevalence, clinical characteristics, and evolution of odontogenic infections in a Spanish population. Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal, 21(3), e383-e389.

- Bresolin, A. C., Shum, J. W., & He, J. (2012). Diabetes mellitus and dental infections: an update. Dental Clinics of North America, 56(4), 787-798.

- Flynn, T. R., Shanti, R. M., & Levi, M. H. (2006). Severe odontogenic infections, part 1: prospective report. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 64(7), 1093-1103.