了解食管胃连接处恶性肿瘤:你需要知道的关键

有时候,一顿饭下来,突然发现咽食时有点卡,似乎不是太对劲。不过,大多数人并不会马上在意,觉得或许只是发炎或者吃得快了点。实际上,这种小信号,偶尔出现、时有时无,是不少消化道疾病的最早提醒。食管和胃交界,是人体吞咽食物的关键通道,不留意的小变化,有时正是潜在麻烦的先声。说起来,大家对胃癌、食管癌的认知不少,但食管胃连接处的恶性肿瘤,往往没那么受关注。今天我们就用通俗的话,说清楚这块要道的健康风险及应对方法。

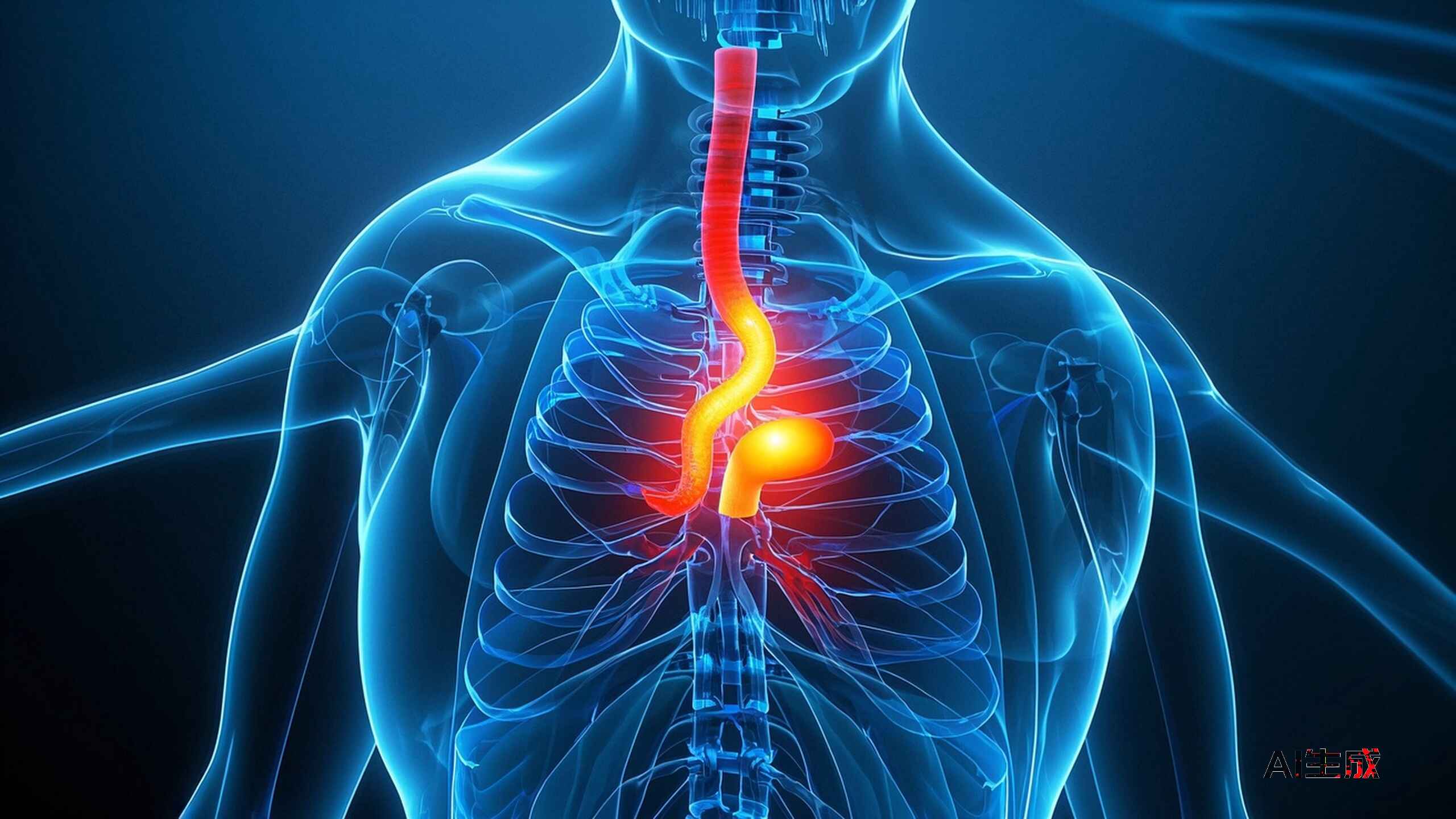

01 什么是食管胃连接处恶性肿瘤?🍽️

简单来说,食管胃连接处恶性肿瘤,就是长在食管和胃相接的那个位置(医学上叫“贲门区”)的癌症。这里的细胞出了问题,变成异常的组织,最终形成肿瘤。很多人可能以为食管病变和胃病是两回事,其实这个交界处恰好是两个系统的“十字路口”,恶性肿瘤常以腺癌为主,偶尔也会出现鳞癌。

这一位置的病变,有一些特殊性。因为食物吞咽、胃酸反流都容易刺激这里的细胞。如果长期反复受伤,局部环境恶化,就可能促使正常细胞转变出异常细胞。医学文献指出,贲门区癌症近年来在全球范围内有上升趋势,尤其是在胃食管反流病高发地区(Enzinger, P.C. & Mayer, R.J., 2003, "Esophageal cancer", New England Journal of Medicine)。

需要注意:这类肿瘤早期信号往往不明显,确诊时已较为复杂,所以了解基本概念并关注风险很重要。

02 主要症状及生活中的表现🔍

- 吞咽困难: 起初偶尔觉得食物卡住,慢慢变成吃什么都费劲,甚至喝水也不顺畅。有位54岁的男士,最早就是吃饭“噎得慌”,后面发展为不敢吃硬食,这个信号不能忽视。

- 胸部不适或疼痛: 刚开始像是“闷闷的”,但一段时间后就可能持续明显,尤其在餐后加重。有时还伴有轻微反酸、烧心,不过不一定总出现。

- 体重持续下降: 饭量没变,体重却慢慢减轻。有的患者几个月就可以掉十斤,常伴随全身无力。

- 食欲下降: 对很多人来说,早期时只是“偶尔不想吃”或者“吃饭没胃口”;到了后期,便几乎不想吃任何食物。

- 便秘或消化道异常: 虽然不是每例都会出现,但部分患者如上面提到的病例,还会合并便秘,影响整体健康,尤其是在化疗或营养变差的状态下。

别忽视这些身体的“小信号”,特别是频繁出现、逐步加重的时候。早期症状大多轻微且难察觉,一旦持续或明显,最好及时就医。

03 为什么会出现食管胃连接处肿瘤?🤔

其实,很多风险都来自日常习惯和身体的慢性刺激。以下几个方面是当前医学界公认的关键影响因素:

- 长期胃酸反流: 如果经常胃酸从胃“倒流”到食管下段,会造成黏膜反复受损(Barrett食管),最终可能促成细胞病变。研究显示,反流病人群腺癌风险翻倍(Lagergren, J. et al., 1999, "Symptomatic gastroesophageal reflux as a risk factor for esophageal adenocarcinoma", New England Journal of Medicine)。

- 饮食结构: 长期高脂肪、少蔬果、喜欢吃热烫或辛辣食物,都会增加局部应激,诱发细胞异常。

- 吸烟、饮酒: 香烟和酒精里的化学物质会刺激细胞变性,已被列入高危因素。吸烟者食管癌风险高出非吸烟者3倍以上(Doi, H. et al., 2009, "Smoking and alcohol drinking in relation to the risk of esophageal cancer", Japanese Journal of Clinical Oncology)。

- 家族遗传和年龄: 某些家族里,食管或胃癌发病率更高,说明遗传因素扮演一定角色。同时,年龄增加后(尤其50岁以上),细胞修复能力下降,也易出现问题。

- 慢性疾病和基础健康: 如慢性营养不良、长期便秘、合并其他系统疾病,身体整体状态变差,对肿瘤的抵抗力自然随之下降。

从案例看,一位54岁的男性患者,合并营养不良、便秘及右肺结节,提示多系统的慢性损伤加剧了病情发展。这说明,不只是单一因素在起作用,多种风险往往相互叠加,增加了恶性肿瘤的发生可能。

小心:这些习惯或基础疾病虽然不直接导致肿瘤,但长期作用下来,风险会明显增加。越早关注,有助于合理评估自己的健康状况。

04 如何发现和确认疾病?🧪

对于食管胃连接处的异常,最直接也是最权威的方法是医学检查。这里给大家简单梳理下几个核心手段:

- 内镜检查: 医生用一条细软的小管(带摄像头)进入食管胃部,可以直观看到病变。若发现异常,还会取小块组织(活检)送检。

- 影像学检查: 包括CT和MRI,通过高清影像显示肿瘤的具体位置、大小、是否侵犯周围组织。

- 细胞病理学分析: 重点是看细胞是不是出现异常分化,能最终确认是不是恶性肿瘤,以及类型(如腺癌或鳞癌)。

- 辅助检查: 包括血液化验(如白细胞、肝肾功能),评估基础健康,也为后续治疗做准备。

以实际病例举例:这位54岁的男士,入院后接受了内镜检查,发现贲门区壁增厚并伴随淋巴结肿大,进一步影像学显示肿瘤已影响部分邻近组织。这些信息对治疗方案的确定非常重要,让患者和医生都能提前规划。

别被“检查”二字吓到,这恰恰是最可靠的判断方法。早做明确诊断,后续治疗才能顺畅进行。

05 治疗方式有哪些?⛑️

面对食管胃连接处恶性肿瘤,医学上主要有几类治疗方案。实际选择取决于疾病阶段、身体状况及患者个人意愿:

- 手术切除: 如果病变没有大范围扩散,医生会建议通过手术把异常组织切掉,包括肿瘤本身和部分周围正常组织。“根治性手术”是最直接的办法,但需要一定身体基础。

- 化学治疗(化疗): 使用抗癌药物帮助杀死异常细胞。比如SOX方案(奥沙利铂+口服化疗药)是当前国内外普遍采用的化疗类型。上面那位患者就接受了新的化疗周期,同时配合免疫调节治疗辅助提高疗效。

- 放射治疗: 主要用于无法手术,或手术后需要进一步控制病情的患者,通过高能射线定点照射肿瘤区域,减少复发危险。

- 免疫治疗: 近年来,新一代免疫调节剂可以帮助身体自身识别并“清除”异常细胞。实际效果因个体差异较大。

- 营养支持及基础维护: 除了肿瘤本身的治疗,改善营养状况、管理好中心静脉导管、止吐与护胃药物辅助,也同样重要。这里就像修路,不只是清理障碍,保证全身健康也是恢复的基础。

方案不是“一刀切”,每个人都应该根据自己的具体情况与医生充分沟通。实际病例显示,化疗联合免疫治疗加上营养支持,症状缓解非常明显;部分患者还能定期返院复查、进一步调整方案。

行动建议:一旦确诊,建议多次和专业医师商量,理清可能的方式,合理选择适合自己的方案。每一步都离不开团队支持和积极管理。

06 日常管理和预防该怎么做?🌱

说起来,大多数健康维护都是围绕给身体“加分”展开。这里不提风险食物,而是直接给出能够帮助维护消化道健康的方法和饮食建议:

- 新鲜蔬菜水果 🍅🥦 减少胃黏膜负担,丰富抗氧化物,有助细胞修复。 建议每天食用,早晚各补充一份。

- 全谷物食物 🌾 帮助肠道蠕动,促进排便,改善基础营养状态。 建议主食中加入糙米、燕麦等,替换部分精米精面。

- 优质蛋白 🥚🐟 提升身体修复能力。 建议每餐都包括豆制品、鱼类或者蛋类,但量不必太多,均衡最重要。

- 充足水分 💧 辅助新陈代谢,减少消化道刺激。 一天喝水保持1500-2000ml,分次饮用避免一次大量进食。

- 适量运动 🚶 促进肠胃蠕动和全身循环。 建议每天快走30分钟,饭后轻活动,不要剧烈。

- 定期医学随访: 对于有慢性消化道症状或已诊断患者,“定期查体”比漫无目的地体检更有效。例如40岁以上建议两年做一次消化道检查,疑似症状时要提前就医。

- 心理调节: 长期疾病管理不是一个人的战斗。保持积极心态、适时咨询心理专家,可以帮助改善总体健康。

这个部分的核心是“做好日常加分”,给细胞修复和自我更新提供空间。长期下来,哪怕不是为了预防肿瘤,也能帮助整个消化系统变得更健康。

建议:遇到反复咽食不适、体重明显下降或其他慢性症状,及时找到消化内科、肿瘤科等专业机构咨询。

参考文献

- Enzinger, P.C., & Mayer, R.J. (2003). Esophageal cancer. New England Journal of Medicine, 349(23), 2241-2252.

- Lagergren, J., Bergström, R., Lindgren, A., & Nyrén, O. (1999). Symptomatic gastroesophageal reflux as a risk factor for esophageal adenocarcinoma. New England Journal of Medicine, 340(11), 825-831.

- Doi, H., Takahashi, S., et al. (2009). Smoking and alcohol drinking in relation to the risk of esophageal cancer. Japanese Journal of Clinical Oncology, 39(3), 213-219.