胃癌:你真的了解吗?日常生活中最值得关注的消化系统健康指南

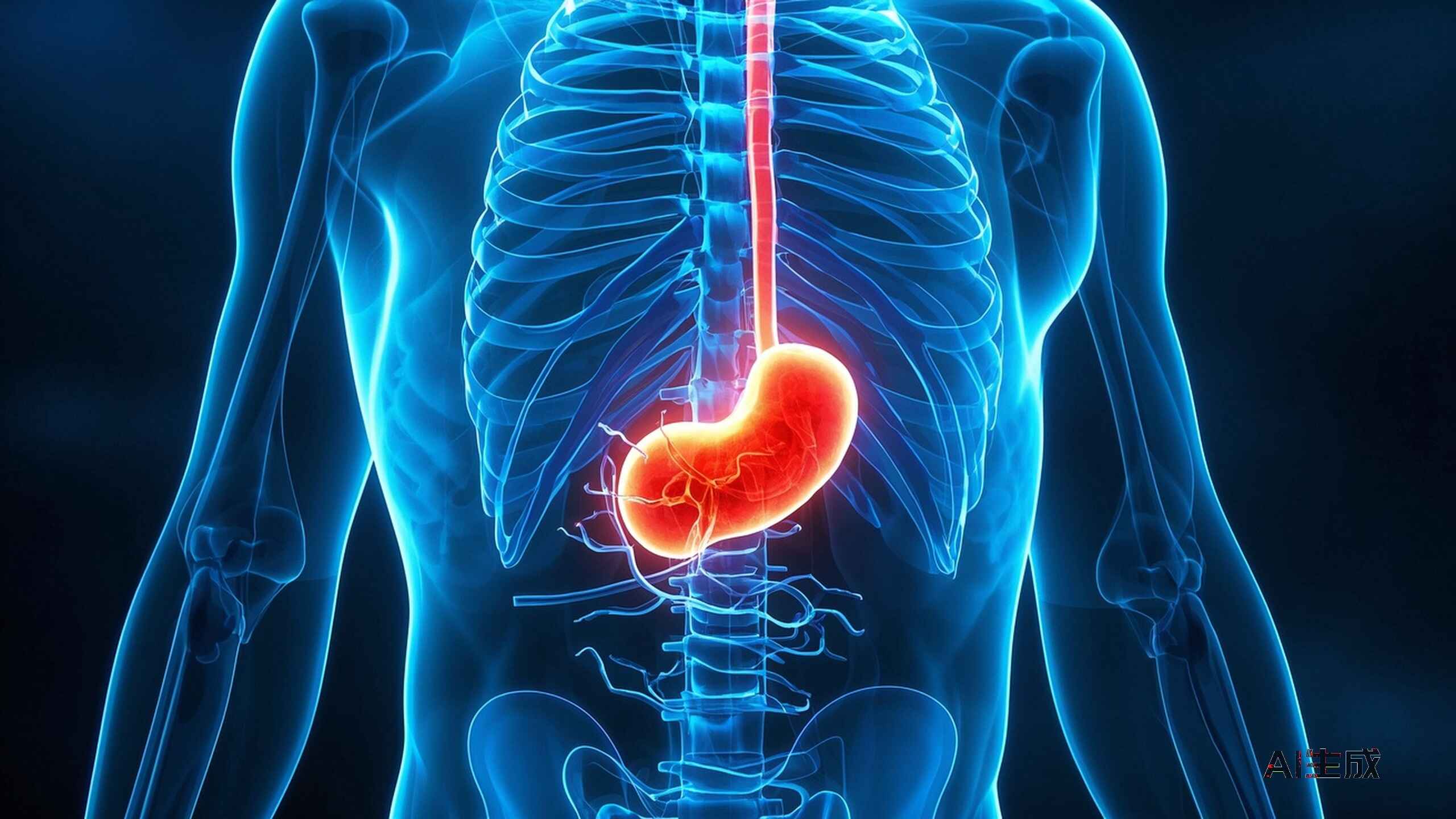

什么是胃癌?消化系统的“难缠不速之客”👀

吃饭时突然觉得胃部不舒服,有时也会没胃口?大多数人可能只是觉得肠胃偶尔抗议一下,其实有时候,胃部的小毛病也可能隐藏着不易察觉的风险。胃癌,就是一种发生在胃部的恶性肿瘤。它悄地在胃内生长,初期常没有特别明显的信号,反而容易被忽视。不过,了解它的基本情况,对我们早发现问题很有帮助。

胃癌属于消化系统常见疾病之一,从统计数据来看,中国属于全球胃癌高发地区之一。据GLOBOCAN 2020报告显示,中国新发胃癌病例约占全球总病例的44%(Sung et al., 2021)。这说明胃健康问题,确实值得大家更多关注。

轻微还是警告?胃癌可能出现的症状信号⚠️

-

早期信号:🔍

很多时候,胃癌早期可能只是偶尔觉得胃部不舒服,比如饭后有一点点胀、轻微反胃、吃得不多就觉得饱。比如有朋友抱怨“最近吃点东西就觉得胀,经常打嗝”,结果只是以为是消化不良。

-

明显警示:

如果出现持续的胃部隐痛,尤其饭后加重,体重不明原因快速下降、吃饭后持续恶心,甚至偶尔呕血、黑便(大便颜色发黑),这些就需要特别小心了。这些信号不是普通的胃部不适,可能是胃部出现“异常细胞”在作怪。

-

典型案例启示:

曾有一位女性患者,因持续腹胀和食欲减退而就诊,最终确诊为胃恶性肿瘤。她的经历提醒我们,感觉自己最近总是累、没精神,而且胃里总有点烧灼感,不妨去医院查一查。

注意:偶尔的不适不用太过紧张,但如果症状反复、时间越来越长,就需要及时就医。

胃癌的诱因和风险机制:为什么会出现这类问题?🧬

胃癌并不是无缘无故出现,大多数病例背后都有一些“推手”。简单来说,胃癌的发生通常和以下几方面密切相关:

-

1. 慢性胃炎和幽门螺杆菌感染

幽门螺杆菌是一种可在胃里长期安家的细菌。世界卫生组织(WHO)已将其列为I类致癌物。长期感染会引起胃黏膜慢性炎症,增加胃癌风险(Matsuoka & Yashiro, 2018)。 -

2. 家族遗传因素

有胃癌家族史的人,患病风险更高。尤其是一级亲属(父母、兄弟姐妹)曾经被诊断过,日常需要更加警觉。 -

3. 年龄增长

研究指出,胃癌发病率随着年龄上升而增加(Karimi et al., 2014)。50岁以后要更加关注胃部健康。 -

4. 长期不良生活和饮食习惯

吸烟、频繁饮酒、常吃腌制烧烤类食物、蔬果摄入不足等,都被证实与胃癌相关(Colditz & Wei, 2012)。 -

5. 胃部疾病史

曾经患有胃溃疡、胃息肉等胃部疾病,若处理不当,也有可能为胃癌埋下隐患。

需要说明:个体差异较大,所谓“高危因素”并不是绝对的致癌判决,而是给我们敲响警钟。把握这些线索,有助于主动健康管理。

胃癌怎么确诊?医院里常用的检查流程🩺

发现有怀疑症状,想要“对号入座”?医学诊断流程其实很科学。最核心的检查步骤包括:

-

胃镜(内镜)检查

胃镜类似一根纤细的“探头”,通过口腔送到胃内,能直接看到胃黏膜上的情况。医生可以判断是否有异常、溃疡、息肉等病变。

-

活检和病理分析

若胃镜发现可疑区域,医生会取一点组织送检。组织活检能明确是否为癌症,甚至判断是哪一类癌细胞。

-

辅助检查

血液肿瘤标志物(如CEA、CA19-9)只能用于参考。CT、超声等影像检查常用于判断是否有远处转移,帮助制定治疗方案。

医学界推荐,40岁后的成年人,尤其家族有胃癌病例者,建议2年进行一次胃镜检查,及早发现才能早期治疗(Park et al., 2010)。

胃癌的治疗选择和效果预期💉

诊断明确以后怎么办?其实,治疗方案并不只有“手术切掉”这一条路。不同分期、体质、伴随其他疾病时,选择也有区别。

-

1. 手术治疗

对于早期或者局部进展期胃癌,根治性切除是主要方式。根据肿瘤大小和部位,可能只需部分切除,也有需要全胃切除的情况。 -

2. 化疗和放疗

若肿瘤较大或结合其他因素,化疗、放射治疗常用于辅助。尤其针对无法手术的患者,肿瘤缩小后再尝试手术也是常见做法。 -

3. 个体化支持治疗

部分患者合并慢性疾病,比如糖尿病、高血压等时,需要多学科配合,比如合理用药、营养支持等。刚才提到的女性患者,除了西医治疗外,也结合了中医调理,采用了缓释镇痛药、止吐药和静脉营养等。

早期诊断、及时干预,预后效果通常非常理想。数据显示,早期胃癌5年生存率超过90%(Japanese Gastric Cancer Association, 2017)。不过,发现越晚,治疗难度和风险也会上升。

日常生活中如何保护胃部健康?积极行动的实用建议🍎

预防不是高大上的口号,每个人都能做到。下面这几点,是帮助保护胃健康的正面行动推荐:

-

🥦

多吃新鲜蔬菜水果

[西兰花]+[富含抗氧化成分,助于对抗异常细胞]+[建议每日一份,可做凉拌或清炒];[苹果]+[提供丰富纤维,促消化]+[每周3-4次,洗净连皮吃更好]。

-

🐟

合理搭配蛋白质

[深海鱼]+[富含优质蛋白和omega-3脂肪酸,益于胃部修复]+[建议每周1-2次,清蒸或煮汤]。

-

🥛

规律作息,稳定心情

作息规律、情绪平和,胃部血流更稳定,减少肠胃功能失调。简单来说,熬夜、长时间压力大,对胃没好处。

-

🧬

定期体检,主动筛查

年龄超过40岁、或有家族胃癌史的人,建议定期做胃镜检查。一般来说,2年1次比较合适,如果有不舒服可随时就诊,不用纠结时间点。

-

🚶

保持活力,动起来

轻度运动如快走、骑自行车,有助于调节消化系统。每周3-5次,每次30-60分钟,挑喜欢的方式即可。

其实,胃癌预防的重点在于“正向累积”,每一小步都值得赞许——并不要求完美,坚持比细节更重要。

最后提醒:尊重身体信号,主动管理最重要✨

说起来,胃癌并不是某一餐、某一天造成的。它更像是生活习惯慢积累的结果。如果偶尔肚子不舒服别太焦虑,但长期有异常一定别逃避。给自己定个小目标,比如坚持多吃蔬果,坚持规律检查,其实就已经走对了路。

希望这些知识能帮你高效了解胃癌,遇到健康问题,真正做到心里有底。遇到消化系统“闹脾气”,及时就医、主动沟通,比单纯害怕更有用。关爱自己,简单开始。

参考文献

- Colditz, G. A., & Wei, E. K. (2012). Preventability of cancer: the relative contributions of biologic and social and physical environmental determinants of cancer mortality. Annual Review of Public Health, 33, 137-156.

- Japanese Gastric Cancer Association. (2017). Japanese gastric cancer treatment guidelines 2014 (ver. 4). Gastric Cancer, 20(1), 1-19.

- Karimi, P., Islami, F., Anandasabapathy, S., Freedman, N. D., & Kamangar, F. (2014). Gastric cancer: descriptive epidemiology, risk factors, screening, and prevention. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 23(5), 700-713.

- Matsuoka, T., & Yashiro, M. (2018). Biomarkers of gastric cancer: Current topics and future perspective. World Journal of Gastroenterology, 24(26), 2818-2832.

- Park, C. H., Kim, E. H., Jung, D. H., et al. (2010). Optimal endoscopic screening interval for detecting early gastric neoplasia. Gastrointestinal Endoscopy, 72(2), 254-260.

- Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R.L., et al. (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 71(3), 209-249.